サンシャイン水族館の気になる魚 Vol.2 [海/淡水・魚全般]

水族館の貸し切り。

そんな妄想をしたことがあるという水族館好きもいるだろう。

宝くじが当たったら、とか、何人かでお金を出し合えば、とか、話のネタになることはあっても、所詮は与太話。実際に貸切ったという話を身近で聞いたことはなかったし、もちろんオレもそれが現実的なものとして考えたことは1度もなかった。

しかし驚いたことに、それを実際にやってしまった人がいた。

主催者はアルさん。https://ra-aquarium.com/(アルさんのブログ)

1月14日の話だ。その日とその翌日はTwitterのトレンド入りしていたりと、少なからず話題になっていた模様。(#サンシャイン水族館を貸し切ってみた)

開催の話を聞いて本当に驚いたが、やればできるものらしい。

お誘いをいただいたこともあり、そこに参加させてもらってきた。

当日、貸切られた水族館に来ていたのは、オレを含め、85人ほどだったと聞いた。

考えていたよりも少ないことにも驚いたが、水族館好きばかりで、それも写真を撮りたい人が多く集まるらしいと聞いていたので、館内は混雑して水槽を見ることはできないかも、と思っていた。館内の85人がどのくらいの混雑になるのか、想像できなかったからだ。

しかし、いざ蓋を開けてみると、館内は意外なくらい混雑しておらず、それぞれがそれぞれのペースで水槽を楽しむことができるような感じ。

サンシャイン水族館はいつも混雑しているから、それからすればものすごく空いてるレベル。こんなに空いてるサンシャインは経験がない。

いつもなら人垣で見られない水槽も、しっかり見ることができた。

そこで気付いたのが見られない水槽=見ない水槽になっていたこと。普段は見ない水槽には、それまで見たことがなかった魚の姿があり「こんなのいたんだ!!」と度々驚かされた。

よく行く施設で、馴染み深い水族館でもあるサンシャイン水族館だから、よく知ってると思っていたが、どうやらそれは“つもり”になっていただけらしい。

例えば、入館して最初のサンゴの水槽。

最初の水槽ということもあり、いつも多くの人で賑わっている水槽だ。

いつもならその人垣を避けるように、柱の後ろを通って行ったり、場合によってはまっすぐ2Fへ行ってしまうこともあって、横目でチラ見するくらいしかしてなかった。

この日は違う。久しぶりに水槽の前まで行って魚たちを眺めることに。

すぐに目に飛び込んできたのはアカネハナゴイの鮮やかさ。

「こんな綺麗なアカネハナゴイがいたなんて知らなかった!!」と初っ端から驚くことに。

そこからラグーン水槽までの間にある水槽はいずれも小さく、人垣で覆われて見られないことが多いが、それらの水槽もちゃんと見ることができて、「こんなのいたんだ!!」という驚きが続いた。

まずい。よく知ってるつもりの水族館なのに、あんまり知らないじゃないか。ちょっとした焦りと、未知の個体との遭遇を楽しみながらオーバーハングした洞窟の水槽まで進む。

すると、そこにあった魚名板に“オーストラリアマツカサウオ”とあるのが目に入った。

同じ水槽にいる“普通の”マツカサウオとは確かに違う。奥の物陰に隠れがちだったので、じっくり見られるタイミングだったのに、それでも満足に見られたとは言い難いが、普段は近づかない水槽にこんな見知らぬ魚がいて、その存在に気付けただけでもありがたいというもの。できればもう1度、しっかり見たいんだけど、難しそうだなぁ……

2Fの水槽も同様で、見る(≒見られる)水槽が決まっているため、そうした水槽にいる“チラ見では気付かない”魚たちのことは当然、知らない。

それでもアジアアロワナの水槽は比較的見ている水槽のつもりだったから、そこにいる魚のことは知っているはずだった。

なのに、である。貸し切りの時間の終了が迫るころ、ふと人が少なくなったこの水槽の前を通りがかると、それまで見たことがなかったスポッテッドナイフの姿を見つけた。

奥の方に隠れていたのだろうか。人が少なかったから姿を現したのか、この水槽では初めて見る魚だ。

今はまだ小さな個体だが、成長に伴い、水槽内の和を乱しそうな心配? があるけれど、それはそれとして、この先の成長を楽しみたい1匹だ。

そしてその隣、グーラミィがいる水槽にも見知らぬ魚の姿を見つけた。

そもそもこの時、見知らぬ魚探しを始めたのは、普段は見られないこの水槽に、ハーフビークがいることに気が付いたことがきっかけだった。

こんなのいたの!!

と言っても、そこまで特別な魚という訳ではない。水族館では見掛ける機会の少ない魚で、サンシャインでは初めて見たので驚いたのだ。

全部の水槽をしっかり見てる人なら、これまでも見ていたのだろうけど……

最後の1匹は初めて見た訳でも、いるのを知らなかった訳でもないのだけど、いつ見ても驚く1匹。

順路最後の日本の川の水槽にいるアユ。

こんなデカくなるの!! と驚かずにはいられない大きさ。まさに尺アユ級の大きさだ。

アユだけに、いつまで見られるかは分からないけれど、1度は見ておくことをオススメしておきたい。

こんな巨大なアユ、そう頻繁に見られるものではないだろうから。

そんな妄想をしたことがあるという水族館好きもいるだろう。

宝くじが当たったら、とか、何人かでお金を出し合えば、とか、話のネタになることはあっても、所詮は与太話。実際に貸切ったという話を身近で聞いたことはなかったし、もちろんオレもそれが現実的なものとして考えたことは1度もなかった。

しかし驚いたことに、それを実際にやってしまった人がいた。

主催者はアルさん。https://ra-aquarium.com/(アルさんのブログ)

1月14日の話だ。その日とその翌日はTwitterのトレンド入りしていたりと、少なからず話題になっていた模様。(#サンシャイン水族館を貸し切ってみた)

開催の話を聞いて本当に驚いたが、やればできるものらしい。

お誘いをいただいたこともあり、そこに参加させてもらってきた。

当日、貸切られた水族館に来ていたのは、オレを含め、85人ほどだったと聞いた。

考えていたよりも少ないことにも驚いたが、水族館好きばかりで、それも写真を撮りたい人が多く集まるらしいと聞いていたので、館内は混雑して水槽を見ることはできないかも、と思っていた。館内の85人がどのくらいの混雑になるのか、想像できなかったからだ。

しかし、いざ蓋を開けてみると、館内は意外なくらい混雑しておらず、それぞれがそれぞれのペースで水槽を楽しむことができるような感じ。

サンシャイン水族館はいつも混雑しているから、それからすればものすごく空いてるレベル。こんなに空いてるサンシャインは経験がない。

いつもなら人垣で見られない水槽も、しっかり見ることができた。

そこで気付いたのが見られない水槽=見ない水槽になっていたこと。普段は見ない水槽には、それまで見たことがなかった魚の姿があり「こんなのいたんだ!!」と度々驚かされた。

よく行く施設で、馴染み深い水族館でもあるサンシャイン水族館だから、よく知ってると思っていたが、どうやらそれは“つもり”になっていただけらしい。

例えば、入館して最初のサンゴの水槽。

最初の水槽ということもあり、いつも多くの人で賑わっている水槽だ。

いつもならその人垣を避けるように、柱の後ろを通って行ったり、場合によってはまっすぐ2Fへ行ってしまうこともあって、横目でチラ見するくらいしかしてなかった。

この日は違う。久しぶりに水槽の前まで行って魚たちを眺めることに。

すぐに目に飛び込んできたのはアカネハナゴイの鮮やかさ。

「こんな綺麗なアカネハナゴイがいたなんて知らなかった!!」と初っ端から驚くことに。

そこからラグーン水槽までの間にある水槽はいずれも小さく、人垣で覆われて見られないことが多いが、それらの水槽もちゃんと見ることができて、「こんなのいたんだ!!」という驚きが続いた。

まずい。よく知ってるつもりの水族館なのに、あんまり知らないじゃないか。ちょっとした焦りと、未知の個体との遭遇を楽しみながらオーバーハングした洞窟の水槽まで進む。

すると、そこにあった魚名板に“オーストラリアマツカサウオ”とあるのが目に入った。

同じ水槽にいる“普通の”マツカサウオとは確かに違う。奥の物陰に隠れがちだったので、じっくり見られるタイミングだったのに、それでも満足に見られたとは言い難いが、普段は近づかない水槽にこんな見知らぬ魚がいて、その存在に気付けただけでもありがたいというもの。できればもう1度、しっかり見たいんだけど、難しそうだなぁ……

2Fの水槽も同様で、見る(≒見られる)水槽が決まっているため、そうした水槽にいる“チラ見では気付かない”魚たちのことは当然、知らない。

それでもアジアアロワナの水槽は比較的見ている水槽のつもりだったから、そこにいる魚のことは知っているはずだった。

なのに、である。貸し切りの時間の終了が迫るころ、ふと人が少なくなったこの水槽の前を通りがかると、それまで見たことがなかったスポッテッドナイフの姿を見つけた。

奥の方に隠れていたのだろうか。人が少なかったから姿を現したのか、この水槽では初めて見る魚だ。

今はまだ小さな個体だが、成長に伴い、水槽内の和を乱しそうな心配? があるけれど、それはそれとして、この先の成長を楽しみたい1匹だ。

そしてその隣、グーラミィがいる水槽にも見知らぬ魚の姿を見つけた。

そもそもこの時、見知らぬ魚探しを始めたのは、普段は見られないこの水槽に、ハーフビークがいることに気が付いたことがきっかけだった。

こんなのいたの!!

と言っても、そこまで特別な魚という訳ではない。水族館では見掛ける機会の少ない魚で、サンシャインでは初めて見たので驚いたのだ。

全部の水槽をしっかり見てる人なら、これまでも見ていたのだろうけど……

最後の1匹は初めて見た訳でも、いるのを知らなかった訳でもないのだけど、いつ見ても驚く1匹。

順路最後の日本の川の水槽にいるアユ。

こんなデカくなるの!! と驚かずにはいられない大きさ。まさに尺アユ級の大きさだ。

アユだけに、いつまで見られるかは分からないけれど、1度は見ておくことをオススメしておきたい。

こんな巨大なアユ、そう頻繁に見られるものではないだろうから。

神話の海の大水槽 2022 [サメ]

アクアスで楽しみにしていたのが、サメの大水槽「神話の海の大水槽」だ。

沢山のサメ、大きなドタブカがいたことをよく覚えていて、11年前もこの水槽の周辺で長い時間を過ごした記憶がある。

水槽の前までやってくると…… あれ!? 暗くなってる?

記憶では普通に明るい水槽だったような覚えがあるのだけど、薄暗い感じになっていた。

また、以前はサメ以外の脇役、コショウダイやイサキ、スギなどが多く泳いでいたが、それらの姿はほとんどなく、サメ以外の魚種のバリエーションは大きく減っていた。その代わりなのか、豆アジサイズの小さなマアジが沢山入っていたけれど。

このあたりは個人的にはちょっぴり残念な変化だったのだけど、気を取り直して、お目当てのサメたちを眺めようじゃないか。

サメは相変わらず沢山泳いでいたが、それらを眺めていても「この個体は11年前にもいた!!」とはならなかったけれど、その頃から健在の個体はいるのだろうか?

ただ、このレモンザメは11年前にもいたような気がする。何となく、だけど。

サメの顔ぶれも少し変わったようで、以前はドチザメやシロザメなどドチザメ科の種類もかなり多く入っていたような覚えがあるが、ドチザメはいたけれどシロザメやエイラクブカの姿はなく、魚名板にその名を残すのみ。

その一方、メジロザメ類は以前よりも数が増えているような印象で、アクアスのサメ水槽の看板的存在? のドタブカに加え、ヤジブカなどが多数。

11年前に見た個体はまだ残っていたのだろうか?

魚名板にはなかったけれど、こんなサメの姿も。

これ、カマストガリザメだよね!?

11年前にはいなかったはずの種類だ。個体数は少ないようで(1匹だけ?)、それが残念なことに、水槽の上のばかりを泳ぐので、目の前まで来てくれることはなかったけれど、某水族館の人に輸送が難しいらしいことを聞いていたので、それがいることにありがたみを感じてしまう。

メジロザメというと、似ているものが多く外見で種類が分かりにくい。そのため、その仲間が多く泳いでいる水槽では、このカマストガリザメと思しき個体のように、ドタブカ、ヤジブカ以外の種類もいるような気がしてくる。

実際に何度も見たことがあるカマストガリザメはちょっと自信があるものの、それ以外の種類だと自信がない。正直言うと、ドタブカさえも怪しいところ。

この水槽にこれまで見たことのない種類はいないはずだが、もっと“サメを見る目”は鍛えたいところ。

東京近郊にはメジロザメが多くいる、それが可能な施設は意外にもなく、アクアスがもっと近ければ…… とあらためて思わされる

そしてこちら。これは自信を持って言える!! ポートジャクソンシャーク。

水中トンネルの上にポツンと1匹。下から見上げていただけでは沢山いるネコザメの1匹にしか思っていなかったが、その下を通り抜けること数度、ふと柄が違っていることに気付いた。

もしかしたら数匹いるかも知れないカマストガリザメとは違い、こちらは1匹だけしかいない模様。オレが行った時はトンネル入り口周辺の水槽の端あたりにいることが多いようだったので、探したい人はそのあたりに注目してみて欲しい。

11年ぶりの訪問で時間が足りない~!! とか言ってた訳だけど、結局、この水槽で時間を取られてしまうので、どうしても他を見る時間に影響を及ぼしてしまうらしい。

このブログを書いていて、あらためてメジロザメ類がちゃんと見たくなってきた。

仕方ない。それが沢山いそうな施設への訪問計画でも練るとしよう。

沢山のサメ、大きなドタブカがいたことをよく覚えていて、11年前もこの水槽の周辺で長い時間を過ごした記憶がある。

水槽の前までやってくると…… あれ!? 暗くなってる?

記憶では普通に明るい水槽だったような覚えがあるのだけど、薄暗い感じになっていた。

また、以前はサメ以外の脇役、コショウダイやイサキ、スギなどが多く泳いでいたが、それらの姿はほとんどなく、サメ以外の魚種のバリエーションは大きく減っていた。その代わりなのか、豆アジサイズの小さなマアジが沢山入っていたけれど。

このあたりは個人的にはちょっぴり残念な変化だったのだけど、気を取り直して、お目当てのサメたちを眺めようじゃないか。

サメは相変わらず沢山泳いでいたが、それらを眺めていても「この個体は11年前にもいた!!」とはならなかったけれど、その頃から健在の個体はいるのだろうか?

ただ、このレモンザメは11年前にもいたような気がする。何となく、だけど。

サメの顔ぶれも少し変わったようで、以前はドチザメやシロザメなどドチザメ科の種類もかなり多く入っていたような覚えがあるが、ドチザメはいたけれどシロザメやエイラクブカの姿はなく、魚名板にその名を残すのみ。

その一方、メジロザメ類は以前よりも数が増えているような印象で、アクアスのサメ水槽の看板的存在? のドタブカに加え、ヤジブカなどが多数。

11年前に見た個体はまだ残っていたのだろうか?

魚名板にはなかったけれど、こんなサメの姿も。

これ、カマストガリザメだよね!?

11年前にはいなかったはずの種類だ。個体数は少ないようで(1匹だけ?)、それが残念なことに、水槽の上のばかりを泳ぐので、目の前まで来てくれることはなかったけれど、某水族館の人に輸送が難しいらしいことを聞いていたので、それがいることにありがたみを感じてしまう。

メジロザメというと、似ているものが多く外見で種類が分かりにくい。そのため、その仲間が多く泳いでいる水槽では、このカマストガリザメと思しき個体のように、ドタブカ、ヤジブカ以外の種類もいるような気がしてくる。

実際に何度も見たことがあるカマストガリザメはちょっと自信があるものの、それ以外の種類だと自信がない。正直言うと、ドタブカさえも怪しいところ。

この水槽にこれまで見たことのない種類はいないはずだが、もっと“サメを見る目”は鍛えたいところ。

東京近郊にはメジロザメが多くいる、それが可能な施設は意外にもなく、アクアスがもっと近ければ…… とあらためて思わされる

そしてこちら。これは自信を持って言える!! ポートジャクソンシャーク。

水中トンネルの上にポツンと1匹。下から見上げていただけでは沢山いるネコザメの1匹にしか思っていなかったが、その下を通り抜けること数度、ふと柄が違っていることに気付いた。

もしかしたら数匹いるかも知れないカマストガリザメとは違い、こちらは1匹だけしかいない模様。オレが行った時はトンネル入り口周辺の水槽の端あたりにいることが多いようだったので、探したい人はそのあたりに注目してみて欲しい。

11年ぶりの訪問で時間が足りない~!! とか言ってた訳だけど、結局、この水槽で時間を取られてしまうので、どうしても他を見る時間に影響を及ぼしてしまうらしい。

このブログを書いていて、あらためてメジロザメ類がちゃんと見たくなってきた。

仕方ない。それが沢山いそうな施設への訪問計画でも練るとしよう。

アクアスの気になる魚 Vol.2 [海/淡水・魚全般]

入館するとすぐに出迎えてくれる順路最初の磯の水槽。アクアスでお気に入りの水槽だ。

目の前を行き交う魚たちを眺めていると、その中にたまん(ハマフエフキ)がいるのが目に入った。

「あっ、たまんがいる!!」なんて思いながら、その姿を目で追っていると、それを追うように小ぶりな個体が何匹か。

小さいたまんだと思った個体たちは、ハマフエフキではなくフエフキダイだった。

水族館でフエフキダイ科の魚を見ると、反射的に“たまんがいる!!”と思ってしまう変なクセ? がある。

それが本当にハマフエフキの時もあるけれど、今回のように違う種類であることも少なくなくて、撮った写真を見ながら帰って調べてみると、同じ魚? と思うくらいに印象が違ってたりする。今回もこの画像を見ながら、ハマフエフキには見えないよなぁ、と。

どうやら、フエフキダイ科を見る目を養う努力をする必要があるようだ。ひとまず今年の目標かな!?

磯水槽から順路通りに水槽を見始めると、ごく最初の水槽にいたタカベも印象的な1匹だった。

群れてる小魚、みたいなイメージのタカベだが、アクアスのものはそれがいる水槽も大きくないため、個体数は数匹。群れというほどではない。

サイズはそこそこの大きさがあったが、印象に残ったのはそんな大きさよりも、色の鮮やかさ。

まるでウメイロみたいだったのだ。

綺麗な魚ではあるけれど、同じような色合いのウメイロやウメイロモドキに比べると、そこまでの鮮やかさはない。でも、アクアスにいたものはそこに近い。

タカベの綺麗さを再認識、という訳でここに並べてみた。

さらに順路を進み、サンゴ礁の水槽へ。

そこにいたモンツキベラの行動がかなり印象的だった。

観客の目線あたりに、ホンソメワケベラのクリーニングスポットがあったようで、いろいろな魚たちが入れ替わり立ち代わりやってきてはクリーニングをねだる。

しかし、ホンソメワケベラも個体数が少ないので、すべてのニーズには応えられていないようだった。

そんなところに、ホンソメワケベラよろしく、他の魚をツンツン。モンツキベラがクリーニングみたいな行動を見せていたのだ。

ホンソメワケベラほど丁寧ではないようだったし、スキル的にもそれほど上手そうには見えなかったが、クリーニングされてる個体はまんざらでもない様子で、おとなしく身を委ねていたように見えた。攻撃や体表を食ったり、みたいなことではなさそう。

たまたまその個体だけなのか、モンツキベラにそういう習性があるのかは分からないけれど、なかなか興味深い行動を見られたようで、動画で撮っておけばよかったと今頃になってちょっと反省。

11年前の記憶がほとんど残っていない世界の海の水槽ゾーン。

そこにいたテンツキチョウチョウウオも強く印象に残った1匹となった。

エッ!! 何この魚!? 外国の魚? 初めて見たかも、みたいな感じだったから。

魚名板によると、上記の和名。つまり、日本にもいる種類ということ。

サンゴ礁魚類の2大巨頭と言ってもいいチョウチョウウオの仲間だが、どうした訳か興味が薄く、明確に知ってる種類が少ない。

外国産? と思ったくらいの独特な体型と体色を持った種類を知らなかったのだから、もう少しちゃんと勉強しても良さそうだ。これもまた今年の目標か。

広い水槽に2匹だけしかいなかったけれど、ちょっと珍しいものを見たような満足感を与えてくれた1匹だった。

最後の1匹は淡水魚。

淡水魚の展示は肺魚を除いて、前回訪問時からガラリと内容が変わっていた。変更された中でいるのが分かっていたフェニックスバルブは見るのを楽しみにしていた1匹だった。

中国南部に生息するコイ科魚類だが、アクアスの魚名板では中国名の鳳仙子として紹介されている。

フェニックスバルブは観賞魚としての商品名みたいなものだが、“鳳”だからフェニックスなんだろうなぁ、と納得。

それはともかく、展示されている個体のデカいこと!!

観賞魚として流通する魚種ということもあり、個人的には比較的見掛ける機会もある魚ではあるのだけど、こんなデカいのは見たことがない。60㎝はあろうかというサイズに驚かされた。そんなのが3匹もいるものだから、水槽がちょっと狭く見えてしまうほど。

しかも、しっかり発色していて、展示された3匹が素晴らしい仕上がり具合で見とれてしまうくらいだ。

売られている小さい個体を見て、ウチでもお迎えしようか、みたいなことを考えたこともあったのだけど、素晴らしく綺麗になることはよく分かった反面、ここまで巨大化するとは知らず、そんな気持ちはすっかり失せたのはきっと良かったことだ。

そういう意味でも、いいもの見せてもらった。

目の前を行き交う魚たちを眺めていると、その中にたまん(ハマフエフキ)がいるのが目に入った。

「あっ、たまんがいる!!」なんて思いながら、その姿を目で追っていると、それを追うように小ぶりな個体が何匹か。

小さいたまんだと思った個体たちは、ハマフエフキではなくフエフキダイだった。

水族館でフエフキダイ科の魚を見ると、反射的に“たまんがいる!!”と思ってしまう変なクセ? がある。

それが本当にハマフエフキの時もあるけれど、今回のように違う種類であることも少なくなくて、撮った写真を見ながら帰って調べてみると、同じ魚? と思うくらいに印象が違ってたりする。今回もこの画像を見ながら、ハマフエフキには見えないよなぁ、と。

どうやら、フエフキダイ科を見る目を養う努力をする必要があるようだ。ひとまず今年の目標かな!?

磯水槽から順路通りに水槽を見始めると、ごく最初の水槽にいたタカベも印象的な1匹だった。

群れてる小魚、みたいなイメージのタカベだが、アクアスのものはそれがいる水槽も大きくないため、個体数は数匹。群れというほどではない。

サイズはそこそこの大きさがあったが、印象に残ったのはそんな大きさよりも、色の鮮やかさ。

まるでウメイロみたいだったのだ。

綺麗な魚ではあるけれど、同じような色合いのウメイロやウメイロモドキに比べると、そこまでの鮮やかさはない。でも、アクアスにいたものはそこに近い。

タカベの綺麗さを再認識、という訳でここに並べてみた。

さらに順路を進み、サンゴ礁の水槽へ。

そこにいたモンツキベラの行動がかなり印象的だった。

観客の目線あたりに、ホンソメワケベラのクリーニングスポットがあったようで、いろいろな魚たちが入れ替わり立ち代わりやってきてはクリーニングをねだる。

しかし、ホンソメワケベラも個体数が少ないので、すべてのニーズには応えられていないようだった。

そんなところに、ホンソメワケベラよろしく、他の魚をツンツン。モンツキベラがクリーニングみたいな行動を見せていたのだ。

ホンソメワケベラほど丁寧ではないようだったし、スキル的にもそれほど上手そうには見えなかったが、クリーニングされてる個体はまんざらでもない様子で、おとなしく身を委ねていたように見えた。攻撃や体表を食ったり、みたいなことではなさそう。

たまたまその個体だけなのか、モンツキベラにそういう習性があるのかは分からないけれど、なかなか興味深い行動を見られたようで、動画で撮っておけばよかったと今頃になってちょっと反省。

11年前の記憶がほとんど残っていない世界の海の水槽ゾーン。

そこにいたテンツキチョウチョウウオも強く印象に残った1匹となった。

エッ!! 何この魚!? 外国の魚? 初めて見たかも、みたいな感じだったから。

魚名板によると、上記の和名。つまり、日本にもいる種類ということ。

サンゴ礁魚類の2大巨頭と言ってもいいチョウチョウウオの仲間だが、どうした訳か興味が薄く、明確に知ってる種類が少ない。

外国産? と思ったくらいの独特な体型と体色を持った種類を知らなかったのだから、もう少しちゃんと勉強しても良さそうだ。これもまた今年の目標か。

広い水槽に2匹だけしかいなかったけれど、ちょっと珍しいものを見たような満足感を与えてくれた1匹だった。

最後の1匹は淡水魚。

淡水魚の展示は肺魚を除いて、前回訪問時からガラリと内容が変わっていた。変更された中でいるのが分かっていたフェニックスバルブは見るのを楽しみにしていた1匹だった。

中国南部に生息するコイ科魚類だが、アクアスの魚名板では中国名の鳳仙子として紹介されている。

フェニックスバルブは観賞魚としての商品名みたいなものだが、“鳳”だからフェニックスなんだろうなぁ、と納得。

それはともかく、展示されている個体のデカいこと!!

観賞魚として流通する魚種ということもあり、個人的には比較的見掛ける機会もある魚ではあるのだけど、こんなデカいのは見たことがない。60㎝はあろうかというサイズに驚かされた。そんなのが3匹もいるものだから、水槽がちょっと狭く見えてしまうほど。

しかも、しっかり発色していて、展示された3匹が素晴らしい仕上がり具合で見とれてしまうくらいだ。

売られている小さい個体を見て、ウチでもお迎えしようか、みたいなことを考えたこともあったのだけど、素晴らしく綺麗になることはよく分かった反面、ここまで巨大化するとは知らず、そんな気持ちはすっかり失せたのはきっと良かったことだ。

そういう意味でも、いいもの見せてもらった。

11年ぶりのアクアス [水族館紀行]

昨年3月、未踏のかにっこ館に行くため、鳥取に行ってきた、というのはこのブログにも書いた通り。

その時、せっかく山陰まで行くのだからと、ゴビウスやアクアスなど島根の水族館も周ってこよう!! と目論んでいたのだけど、計画の杜撰さなどもあり、アクアスは行けず終い。後になってみれば、行けたかも、みたいなところもあったのだけど、まぁ、それはそれ。

そんなところに、ウチの連れ合いに山陰ブームが到来したらしく、気が付いたら出雲行きの予定ができあがっていた。

という訳で3月に行けなかったアクアスに行ってきた。奇しくも行った日にちも前回とほぼ同じ。という訳で丸11年ぶりの訪問となった。

前回訪問時と大きく違ったのは当日の気候。寒かった覚えがあったのだけど、今回はその時と打って変わって、ホントに11月末なの? というくらいの暖かさ。天気もすごく良くて気持ちのいい日だった。お陰で外に出ているのが見られると思っていた亜南極ペンギンはまだ屋内から出されていなかった。

1度しか行ったことがなく、しかもそれは11年前のこと。知っているつもりでも実際に行ってみると意外と記憶があやふやなところもあって、目の前の展示を見ながら薄れていた記憶を補完する、みたいな感じ。水槽によってはまったく覚えていないところがあったりして、「来なきゃダメだね」と改めて思わされた次第。

とは言え、立地的にそうそう簡単に来られる場所ではなく、それが11年もご無沙汰だった理由でもあるのだけれど……

この水槽もまったく覚えていなかったもののひとつ。こんなに立派な水槽なのにね(汗)

もちろん、よく覚えている部分もあって、前回訪問時に長い時間貼り付いていた水槽はいずれもしっかり覚えていた。それらの水槽では今回も相変わらず長い時間を過ごしたのだけど。

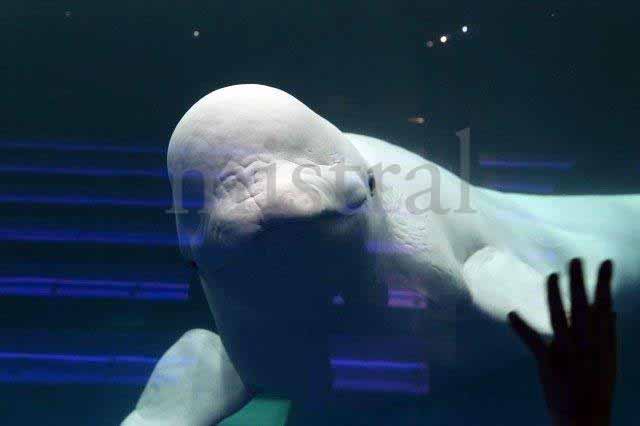

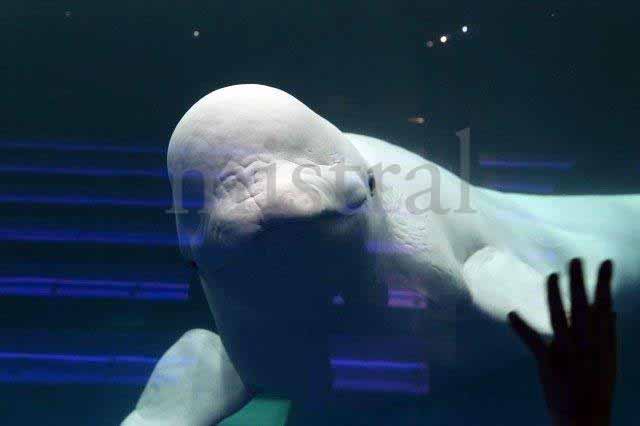

ただ、そうした水槽も少なからず変化していて、神話の海の大水槽とシロイルカの水槽の2つは照明が暗くなっていたりなど嬉しくない変化もあった。

とりわけシロイルカの水槽は、水槽の奥が見えにくいくらいの暗さ。

明るくならない季節も長い極北地域に住まうシロイルカにとっては、それでも十分に明るいのかも知れないけれど…… おまけに観客席はLEDが仕込まれた光るものに変わっていて、それが暗い水槽のアクリルにはっきりと映り込むから、ショー以外の時間はかなり見にくかった。

最初、光るベンチを見た時、まさかこれでショーやるの!? と心配したが、流石にショーの時間は消灯される。水族館としても見えにくくなるものであることは認識しているのだろう。

イルカが見たければ、もう1か所の方の水槽に行って、ということなのかも知れないけれど……

イルカは近寄ってきてくれるのだけど、映り込みがキビシイ…(泣)

とは言え、ショーはよかった。技のバリエーションも多いし、今さらバブルリングで驚かされるとは思わず、ホント、スゴイ!!

流石はショーの演目にバブルリングを最初に採り入れた元祖的施設、と言ったところだろうか。

何より、トークスキルの高いスタッフ氏がMCを担当していた回では、違ったショーに見えるくらいに素晴らしく、いいもの見た感につながったと思う。

11/28の3回目のショーでMCやってた兄さん、その前のアシカショーもすごく良かった!!

それにしても、アクアスって大きいね!!

開館から閉館くらいまでいたはずだけど、全部しっかり見られていないような気がしたくらい。

綺麗な巨大水族館というイメージは前回訪問時と変わらなかったけれど、それでも開館から22年を迎えたこともあって、時間の経過を感じさせるような部分もちらほら。

次に行くのがまた11年後だとしたら、その頃には老朽化なんてワードが出てくるようになってるかも知れない。

次はそうならない内に、再訪できるといいのだけど……

その時、せっかく山陰まで行くのだからと、ゴビウスやアクアスなど島根の水族館も周ってこよう!! と目論んでいたのだけど、計画の杜撰さなどもあり、アクアスは行けず終い。後になってみれば、行けたかも、みたいなところもあったのだけど、まぁ、それはそれ。

そんなところに、ウチの連れ合いに山陰ブームが到来したらしく、気が付いたら出雲行きの予定ができあがっていた。

という訳で3月に行けなかったアクアスに行ってきた。奇しくも行った日にちも前回とほぼ同じ。という訳で丸11年ぶりの訪問となった。

前回訪問時と大きく違ったのは当日の気候。寒かった覚えがあったのだけど、今回はその時と打って変わって、ホントに11月末なの? というくらいの暖かさ。天気もすごく良くて気持ちのいい日だった。お陰で外に出ているのが見られると思っていた亜南極ペンギンはまだ屋内から出されていなかった。

1度しか行ったことがなく、しかもそれは11年前のこと。知っているつもりでも実際に行ってみると意外と記憶があやふやなところもあって、目の前の展示を見ながら薄れていた記憶を補完する、みたいな感じ。水槽によってはまったく覚えていないところがあったりして、「来なきゃダメだね」と改めて思わされた次第。

とは言え、立地的にそうそう簡単に来られる場所ではなく、それが11年もご無沙汰だった理由でもあるのだけれど……

この水槽もまったく覚えていなかったもののひとつ。こんなに立派な水槽なのにね(汗)

もちろん、よく覚えている部分もあって、前回訪問時に長い時間貼り付いていた水槽はいずれもしっかり覚えていた。それらの水槽では今回も相変わらず長い時間を過ごしたのだけど。

ただ、そうした水槽も少なからず変化していて、神話の海の大水槽とシロイルカの水槽の2つは照明が暗くなっていたりなど嬉しくない変化もあった。

とりわけシロイルカの水槽は、水槽の奥が見えにくいくらいの暗さ。

明るくならない季節も長い極北地域に住まうシロイルカにとっては、それでも十分に明るいのかも知れないけれど…… おまけに観客席はLEDが仕込まれた光るものに変わっていて、それが暗い水槽のアクリルにはっきりと映り込むから、ショー以外の時間はかなり見にくかった。

最初、光るベンチを見た時、まさかこれでショーやるの!? と心配したが、流石にショーの時間は消灯される。水族館としても見えにくくなるものであることは認識しているのだろう。

イルカが見たければ、もう1か所の方の水槽に行って、ということなのかも知れないけれど……

イルカは近寄ってきてくれるのだけど、映り込みがキビシイ…(泣)

とは言え、ショーはよかった。技のバリエーションも多いし、今さらバブルリングで驚かされるとは思わず、ホント、スゴイ!!

流石はショーの演目にバブルリングを最初に採り入れた元祖的施設、と言ったところだろうか。

何より、トークスキルの高いスタッフ氏がMCを担当していた回では、違ったショーに見えるくらいに素晴らしく、いいもの見た感につながったと思う。

11/28の3回目のショーでMCやってた兄さん、その前のアシカショーもすごく良かった!!

それにしても、アクアスって大きいね!!

開館から閉館くらいまでいたはずだけど、全部しっかり見られていないような気がしたくらい。

綺麗な巨大水族館というイメージは前回訪問時と変わらなかったけれど、それでも開館から22年を迎えたこともあって、時間の経過を感じさせるような部分もちらほら。

次に行くのがまた11年後だとしたら、その頃には老朽化なんてワードが出てくるようになってるかも知れない。

次はそうならない内に、再訪できるといいのだけど……

沖縄美ら海水族館20周年 思い出語り [雑談]

11月1日、沖縄美ら海水族館が開館20周年を迎えたそうだ。

比較的新しい水族館だと思っていたのに、もうそんなになるのか!! と驚かされる。

20周年記念で、水族館の公式SNSでは“水族館の思い出を語ってください”というお題が出されていたので、それに乗ってみようかと。

公式SNSでなく、ここに載せても企画の趣旨とは違っているんだけど……

美ら海水族館には結構行ってるとは思うんだけど、それでも開館当初のことは知らなくて、初めて行ったのは開館から7年めの2009年。オレが知っているのはそれ以降の13年間。

美ら海水族館がオープンして以降、“水族館好きなんです”みたいな話をすると、大抵、

「美ら海水族館行ったことある? えっ、水族館好きなのに行ったことないの?」

そんなやり取りが何度かあった。

水族館マニアなんて名乗っていながら、話題の施設に行ったことがないという負い目みたいなものがあったのも確か。

だからという訳ではないけれど、金もないのに、ええい、行ってしまえ!! と沖縄へ。

当時はまだ水族館まで直行できるバスはなく、名護まで行ってそこから路線バスに乗り換え。やけに遠く、長く感じたことを覚えているが、道中の初めて見る景色にワクワクしていたことも同時に思い出す。

その時の話はこちら。https://aquarium-mistral.blog.ss-blog.jp/2009-03-04

期待値が大きすぎたが故に冷めた感じの内容だけど、この時はこの先、何度も行くようになるとは思ってなかった。

水族館のある海洋博公園の綺麗さに驚き、憧れの美ら海水族館へ。

その時、最初に撮った写真がこれ。

この時、一番驚き、感動したのは、多分、入ってすぐにサンゴの水槽。

サンゴが成長し、大きく茂った今と比べれば驚くほどではなかったのかも知れないけれど、初めての時は水のクリアさとその先にある光景の美しさに大いに感動したものだった。

とは言え、オレにとって美ら海水族館と言えば、やっぱりマンタだ。

07年から連続繁殖に成功していたメス個体。13年に死亡。この写真は13年に撮ったものなので、この後しばらくして死んでしまったのだ。

07年に水槽内繁殖に成功して以降、連続して繁殖が続いていたため、その仔が産まれ出る瞬間が見られるかも、と10年以降、出産が見込まれそうな時期に沖縄行きが始まった。

連続繁殖に成功していたペアのメスが13年に死んでしまい、深く深く落ち込んだり、その後、別のペアによる繁殖が実現しそうで、15年には“もう産まれそう”と、水族館スタッフが24時間観察を続けるような状況に居合わし、開館から閉館まで大水槽前でその瞬間を待ち続けたりなど、緊迫した数日間を過ごしたこともいい思い出だ。

結局、出産シーンを見るのはまだ叶っていない夢だが、その後、生きたオニイトマキエイを見せてくれるという別の形でマンタに関するオレの夢を叶えてくれている。

夢の魚と言えば、2016年にホオジロザメが見られたことも素晴らしい思い出だが、個人的にはイタチザメも忘れがたい。

正直言うと、イタチザメはそれほど好きなサメではなかった。しかし、それがオレの中で特別なものとなったのが2015年。

定置網の見学に行った時に目の前で獲れた3.8mの個体が水族館に搬入され、展示されたからだ。その時のイタチザメのことは「オレのイタチ」と呼んでた(笑)

“オレのイタチ”は残念ながらそれほど長くは生きなかったが、その次にやってきたもっと大きな個体は、水槽内で出産するというこれまた大きな驚きを与えてくれた。

その出産に立ち会うことはできていないが、産まれた直後から今年まで、その成長を部分的にでも見続けることができたことは“財産”と言ってもいい経験だ。

マンタの出産を見たい!! そう思って以降、それにつながる情報を集めるため、何か聞けそうな機会があれば、美ら海水族館の関係者ならそれこそ誰にでも話を聞いてまわったのも今ではいい? 思い出だ。

それがきっかけとなり、水族館でも顔見知りの人ができたし、その中には仲良くなった人や、水族館で顔を合わせても、魚や水族館とは関係ない話をするようになった人もいる。

他にも、水族館の近所に住む常連さんと仲良くなったり、それによって水族館や沖縄がより身近に感じられるような気がしていて、その2つをさらに好きになった理由になっているとも感じている。

施設がある場所にまで愛着を感じるような水族館なんて、ほとんどない。

エイやサメの話に終始してしまったが、ずっと見てみたかったが叶った!! は他にも沢山ある。見たことのない魚やイルカを数多く見せてもらったことも、それぞれの初めての時のことはすべてが有難い思い出だ。

2019年頃までの外国人観光客を中心とした大混雑に辟易して、もう行くの止めようかと思ったことも、思い出と言えるかも知れない。

無くなってしまった訳ではないから、今後も新しい思い出はまだまだ作り続けて行ける。

嬉しい変化、そうでない変化も含め、この先も楽しませてもらおうと思っている。

比較的新しい水族館だと思っていたのに、もうそんなになるのか!! と驚かされる。

20周年記念で、水族館の公式SNSでは“水族館の思い出を語ってください”というお題が出されていたので、それに乗ってみようかと。

公式SNSでなく、ここに載せても企画の趣旨とは違っているんだけど……

美ら海水族館には結構行ってるとは思うんだけど、それでも開館当初のことは知らなくて、初めて行ったのは開館から7年めの2009年。オレが知っているのはそれ以降の13年間。

美ら海水族館がオープンして以降、“水族館好きなんです”みたいな話をすると、大抵、

「美ら海水族館行ったことある? えっ、水族館好きなのに行ったことないの?」

そんなやり取りが何度かあった。

水族館マニアなんて名乗っていながら、話題の施設に行ったことがないという負い目みたいなものがあったのも確か。

だからという訳ではないけれど、金もないのに、ええい、行ってしまえ!! と沖縄へ。

当時はまだ水族館まで直行できるバスはなく、名護まで行ってそこから路線バスに乗り換え。やけに遠く、長く感じたことを覚えているが、道中の初めて見る景色にワクワクしていたことも同時に思い出す。

その時の話はこちら。https://aquarium-mistral.blog.ss-blog.jp/2009-03-04

期待値が大きすぎたが故に冷めた感じの内容だけど、この時はこの先、何度も行くようになるとは思ってなかった。

水族館のある海洋博公園の綺麗さに驚き、憧れの美ら海水族館へ。

その時、最初に撮った写真がこれ。

この時、一番驚き、感動したのは、多分、入ってすぐにサンゴの水槽。

サンゴが成長し、大きく茂った今と比べれば驚くほどではなかったのかも知れないけれど、初めての時は水のクリアさとその先にある光景の美しさに大いに感動したものだった。

とは言え、オレにとって美ら海水族館と言えば、やっぱりマンタだ。

07年から連続繁殖に成功していたメス個体。13年に死亡。この写真は13年に撮ったものなので、この後しばらくして死んでしまったのだ。

07年に水槽内繁殖に成功して以降、連続して繁殖が続いていたため、その仔が産まれ出る瞬間が見られるかも、と10年以降、出産が見込まれそうな時期に沖縄行きが始まった。

連続繁殖に成功していたペアのメスが13年に死んでしまい、深く深く落ち込んだり、その後、別のペアによる繁殖が実現しそうで、15年には“もう産まれそう”と、水族館スタッフが24時間観察を続けるような状況に居合わし、開館から閉館まで大水槽前でその瞬間を待ち続けたりなど、緊迫した数日間を過ごしたこともいい思い出だ。

結局、出産シーンを見るのはまだ叶っていない夢だが、その後、生きたオニイトマキエイを見せてくれるという別の形でマンタに関するオレの夢を叶えてくれている。

夢の魚と言えば、2016年にホオジロザメが見られたことも素晴らしい思い出だが、個人的にはイタチザメも忘れがたい。

正直言うと、イタチザメはそれほど好きなサメではなかった。しかし、それがオレの中で特別なものとなったのが2015年。

定置網の見学に行った時に目の前で獲れた3.8mの個体が水族館に搬入され、展示されたからだ。その時のイタチザメのことは「オレのイタチ」と呼んでた(笑)

“オレのイタチ”は残念ながらそれほど長くは生きなかったが、その次にやってきたもっと大きな個体は、水槽内で出産するというこれまた大きな驚きを与えてくれた。

その出産に立ち会うことはできていないが、産まれた直後から今年まで、その成長を部分的にでも見続けることができたことは“財産”と言ってもいい経験だ。

マンタの出産を見たい!! そう思って以降、それにつながる情報を集めるため、何か聞けそうな機会があれば、美ら海水族館の関係者ならそれこそ誰にでも話を聞いてまわったのも今ではいい? 思い出だ。

それがきっかけとなり、水族館でも顔見知りの人ができたし、その中には仲良くなった人や、水族館で顔を合わせても、魚や水族館とは関係ない話をするようになった人もいる。

他にも、水族館の近所に住む常連さんと仲良くなったり、それによって水族館や沖縄がより身近に感じられるような気がしていて、その2つをさらに好きになった理由になっているとも感じている。

施設がある場所にまで愛着を感じるような水族館なんて、ほとんどない。

エイやサメの話に終始してしまったが、ずっと見てみたかったが叶った!! は他にも沢山ある。見たことのない魚やイルカを数多く見せてもらったことも、それぞれの初めての時のことはすべてが有難い思い出だ。

2019年頃までの外国人観光客を中心とした大混雑に辟易して、もう行くの止めようかと思ったことも、思い出と言えるかも知れない。

無くなってしまった訳ではないから、今後も新しい思い出はまだまだ作り続けて行ける。

嬉しい変化、そうでない変化も含め、この先も楽しませてもらおうと思っている。

激レアモルミルス祭り@サンシャイン水族館 [淡水魚]

そういうイベントや祭りがある、という話ではないのだけれど……

サンシャイン水族館の2F、アフリカの川の水槽。コンゴテトラが群れ泳ぐ水槽と言えば分かりやすいだろうか。

あの水槽がとんでもないことになっているのだ。

モルミルスが大量に追加され、種類数、個体数ともに沢山いて、まさしく“祭り”状態。しかもそれらは、見るのは難しい超激レア種ばかり。少なくとも水族館では、サンシャイン水族館でしか見られないものだ。

もともとあの水槽には2~3種類のモルミルス類がいて、エレファントノーズと魚名板も出ているが、追加された種類に関しては何も出ていないし、この先も出るかなぁ?

でも、新たに展示が開始されたモルミルスたちを見てみようと思ったら、できる限りじっくり見てみて欲しいと思う。

というのも、同じ(ように)に見える魚が、実は違う種類、というのがモルミルスではとりわけ多いから。

よくよく見ていると、あれ、これとこれ、ちょっと違う、みたいに、わずかな差に気が付いたりする。わずかでも違いがあれば、恐らくそれは別種。

例えば、

追加されたモルミルスでもっとも大きな個体。

そしてこの個体。

広義で“ドルフィンモルミルス”と呼ばれるモルミルス属の1種で、下の画像の個体が少し小さいのだけど、パッと見では同じ種類のサイズ違いにしか見えない。

でも、この2匹、別種なのだ。

よく見ると、背ビレが立ち上がる位置や突き出た口の形、体型自体も違っているなど、結構な違いがあることに気付く。

大きく目立つ2匹なので、これは入門編。

ちなみに、画像上の種類がM.caballus、下の個体がM.longirostrisという。

どちらも珍しい魚だが、M.caballusはウルトラ激レア種らしい。らしい、としたのは、オレ自身もその価値がよく分かっていないから。

周りを泳ぐ他の種類も同様で、マルコバンみたいな顔をした丸い頭の個体たち。

個人的にはペトロケファルス属の何かだろう、くらいのレベルでしか分からなかったのだけど、これまたよく見てみると、何種類もが含まれているようで、種違いだけでなく、属から違いものもいそうな雰囲気。

これらの見分けはかなり高難易度だが、まずはこの個体。背中側に黒いスポットという分かりやすい特徴がある。

もちろん個体差じゃなくて、そういう種類。Petorocephalus balayiという。

ちなみに上の画像(上から3番目の画像)の個体はPetrocephalus tenuicaudaという種類。下のP.balayiとほとんど同じ形をしてるのに種類が違うのだ。

この水槽にいるペトロケファルス属はこれら2種類以外に、あと数種類はいそうな雰囲気。

もちろん、いずれもかなり珍しい種類だ。

そしてこの個体。同じような丸頭同士で緩く群れていたので、同じ種類だと思っていたんだけど、よく見ると少し体型が違っていることに気が付いた。

パッと見は同じに見えるが、こちらは別属でCyphomyrus discorhynchusという種類。

この水槽にいるモルミルスが全部で何種類いるかは分からないが、同種だと思って見ていたよく似た2匹が別種だった、というのはほとんどの個体に当てはまりそう。

もう1回、同様のブログを書けるくらいには見てきたつもりだが、それが何という種類なのか調べるのが大変なので、ここら辺りで止めておこうと思う(笑)

気になる人はサンシャイン水族館で頑張ってみて欲しい!!

モルミルスの仲間はごく一部の種類を除き、観賞魚趣味の世界でも超マニアックなグループである。

同種、近縁種を中心に混泳に難儀するものが多いうえに、飼うにもややクセがあるものが少なくない。

そのため、日本に輸入されてくる種類はごく少なく、ここに並べたような種類はどれも“よくこんなのが日本にいたなぁ!!”レベル。

とりわけ鼻(口吻突起)がない種類は、少数派で大抵の場合、超激レアだったりするのが普通。

日本国内では、先週のブログに登場したカグラザメより見る機会は少ないのではないだろうか。そういうレベルの魚たちだ。

展示されている個体たちは、それまで暮らしていた環境と異なるためか、肌荒れしれるような個体も見受けられた。すぐに死んでしまうことはないと思うが、何があるか分からないのが生きた魚である。

とてつもなく珍しい魚を見ておきたい。そう思ったなら、早めに見ておくといいかも知れない。人知れず見られなくなった個体が、実は日本に1匹だけだった、そんなこともあり得る魚たちだからね。

サンシャイン水族館の2F、アフリカの川の水槽。コンゴテトラが群れ泳ぐ水槽と言えば分かりやすいだろうか。

あの水槽がとんでもないことになっているのだ。

モルミルスが大量に追加され、種類数、個体数ともに沢山いて、まさしく“祭り”状態。しかもそれらは、見るのは難しい超激レア種ばかり。少なくとも水族館では、サンシャイン水族館でしか見られないものだ。

もともとあの水槽には2~3種類のモルミルス類がいて、エレファントノーズと魚名板も出ているが、追加された種類に関しては何も出ていないし、この先も出るかなぁ?

でも、新たに展示が開始されたモルミルスたちを見てみようと思ったら、できる限りじっくり見てみて欲しいと思う。

というのも、同じ(ように)に見える魚が、実は違う種類、というのがモルミルスではとりわけ多いから。

よくよく見ていると、あれ、これとこれ、ちょっと違う、みたいに、わずかな差に気が付いたりする。わずかでも違いがあれば、恐らくそれは別種。

例えば、

追加されたモルミルスでもっとも大きな個体。

そしてこの個体。

広義で“ドルフィンモルミルス”と呼ばれるモルミルス属の1種で、下の画像の個体が少し小さいのだけど、パッと見では同じ種類のサイズ違いにしか見えない。

でも、この2匹、別種なのだ。

よく見ると、背ビレが立ち上がる位置や突き出た口の形、体型自体も違っているなど、結構な違いがあることに気付く。

大きく目立つ2匹なので、これは入門編。

ちなみに、画像上の種類がM.caballus、下の個体がM.longirostrisという。

どちらも珍しい魚だが、M.caballusはウルトラ激レア種らしい。らしい、としたのは、オレ自身もその価値がよく分かっていないから。

周りを泳ぐ他の種類も同様で、マルコバンみたいな顔をした丸い頭の個体たち。

個人的にはペトロケファルス属の何かだろう、くらいのレベルでしか分からなかったのだけど、これまたよく見てみると、何種類もが含まれているようで、種違いだけでなく、属から違いものもいそうな雰囲気。

これらの見分けはかなり高難易度だが、まずはこの個体。背中側に黒いスポットという分かりやすい特徴がある。

もちろん個体差じゃなくて、そういう種類。Petorocephalus balayiという。

ちなみに上の画像(上から3番目の画像)の個体はPetrocephalus tenuicaudaという種類。下のP.balayiとほとんど同じ形をしてるのに種類が違うのだ。

この水槽にいるペトロケファルス属はこれら2種類以外に、あと数種類はいそうな雰囲気。

もちろん、いずれもかなり珍しい種類だ。

そしてこの個体。同じような丸頭同士で緩く群れていたので、同じ種類だと思っていたんだけど、よく見ると少し体型が違っていることに気が付いた。

パッと見は同じに見えるが、こちらは別属でCyphomyrus discorhynchusという種類。

この水槽にいるモルミルスが全部で何種類いるかは分からないが、同種だと思って見ていたよく似た2匹が別種だった、というのはほとんどの個体に当てはまりそう。

もう1回、同様のブログを書けるくらいには見てきたつもりだが、それが何という種類なのか調べるのが大変なので、ここら辺りで止めておこうと思う(笑)

気になる人はサンシャイン水族館で頑張ってみて欲しい!!

モルミルスの仲間はごく一部の種類を除き、観賞魚趣味の世界でも超マニアックなグループである。

同種、近縁種を中心に混泳に難儀するものが多いうえに、飼うにもややクセがあるものが少なくない。

そのため、日本に輸入されてくる種類はごく少なく、ここに並べたような種類はどれも“よくこんなのが日本にいたなぁ!!”レベル。

とりわけ鼻(口吻突起)がない種類は、少数派で大抵の場合、超激レアだったりするのが普通。

日本国内では、先週のブログに登場したカグラザメより見る機会は少ないのではないだろうか。そういうレベルの魚たちだ。

展示されている個体たちは、それまで暮らしていた環境と異なるためか、肌荒れしれるような個体も見受けられた。すぐに死んでしまうことはないと思うが、何があるか分からないのが生きた魚である。

とてつもなく珍しい魚を見ておきたい。そう思ったなら、早めに見ておくといいかも知れない。人知れず見られなくなった個体が、実は日本に1匹だけだった、そんなこともあり得る魚たちだからね。

超激レア深海ザメ・カグラザメ @竹島水族館 [サメ]

竹島水族館には2010年以降、少なくとも年に1回以上は足を運んでいたのだけど、コロナ禍以降、すっかりご無沙汰。

行かなくなるとさらに足が向きにくくなるものだが、そんなところにカグラザメが入ったらしいという話が聞こえてきた。

水族館からも公式発表があり、それと前後するようにTwitterには駆け付けた人たちによる沢山のカグラザメの画像が並んだ。

つまり、オレが見たいものは簡単には見られない状況なのだろうなぁ…… 行こうかどうしようか迷っていたら、平日の混雑具合はそれほどでもないとも。

しかも、目的のカグラザメも元気にしている模様。

コロナ禍以降、以前よりもずっと重くなってしまった腰をカグラザメに押してもらい、3年ぶりの竹島水族館へ。

目的のサメはというと……

いた!! 個人的にはその姿を見るのは7年ぶり2回目。

公式発表直後にTwitterなどで見た画像と比べると、体表のスレ感や眼の表面の傷みが進んだような感じだったけれど、それでも体の状態はとても綺麗。

搬入されたのは発表されたよりも少し前だったそうで、既に10日以上は展示されているという好成績ぶり。状態よく漁獲され、その後のケアもよかったのだろう。

まだ本格的なシーズン前だというのに、いきなりこんな大ネタ。こんなこともあるものなのかと驚かされた。

7年前に見た個体はもっと黒っぽかったような印象があるが、竹島水族館で展示されているものは以前見たものよりも色合いが薄く、照明の影響もあるのか紫がかったような色合い。

サイズは全長で70㎝といったところ。恐らく産まれて間もないのだろう。どことなくヒョロッとしていて、顔つきにはあどけなさがある。

でも、つるんとした背中や、6対の鰓孔などカグラザメならではの特徴はきちんと見ることができる。

基本的に着底していて、そこでジッとしているのだけど、時々泳ぎ始めると、水槽内をグルグルと泳ぎ、しばらく動くとまた着底してジッとする、みたいな行動パターン。

これがこういうものなのか、はたまた状態がいいのか悪いのか。もちろん分からないのだけど、担当のスタッフさんからすると気が気じゃないようで、泳がなくていいからジッとしてて!! と思ったりするらしい。

泳ぎ回ることで体に傷がつくかも、とか、眼を擦るかも、とか、心配しだすときりがない。

そういえば、同じような話をどこかの水族館でも聞いたなぁ…… スタッフさんの話を聞きながら、飼いにくいサメに四苦八苦していた他施設のスタッフを顔を思い浮かべたりなど。

カグラザメが水族館に搬入された例は少なく、生きた姿を見るのはかなり難しい種類、そう思っていたのだけど、展示個体を漁獲した漁師の人の話では、よく獲れるものらしく、別段珍しいものではないのだそうだ。

しかも、今回展示された個体の状態が特別いい訳ではなく、漁獲直後のケアがある程度はなされたものの、その扱いはごく普通に、というものだったとか。

海水温が下がる時期に、もっと丁寧にケアを行えば、今以上にいい状態で搬入される可能性もある!?

水族館のスタッフさんの話を聞いていると、そんな風にも思えたのだけど……

とは言え、現時点ではなかなか見られない極めて珍しい種類であることは間違いないし、もしかしたら今回の展示個体が最後の機会である可能性だってある。

展示された2匹には1日でも長く生きて欲しいが、この先、状態が悪くなってしまうことも考えられる。

例によって、だが、見たい人はなるべく早く行くことをオススメしておく。

とりあえず、この週末は大丈夫。だと思う。多分……

行かなくなるとさらに足が向きにくくなるものだが、そんなところにカグラザメが入ったらしいという話が聞こえてきた。

水族館からも公式発表があり、それと前後するようにTwitterには駆け付けた人たちによる沢山のカグラザメの画像が並んだ。

つまり、オレが見たいものは簡単には見られない状況なのだろうなぁ…… 行こうかどうしようか迷っていたら、平日の混雑具合はそれほどでもないとも。

しかも、目的のカグラザメも元気にしている模様。

コロナ禍以降、以前よりもずっと重くなってしまった腰をカグラザメに押してもらい、3年ぶりの竹島水族館へ。

目的のサメはというと……

いた!! 個人的にはその姿を見るのは7年ぶり2回目。

公式発表直後にTwitterなどで見た画像と比べると、体表のスレ感や眼の表面の傷みが進んだような感じだったけれど、それでも体の状態はとても綺麗。

搬入されたのは発表されたよりも少し前だったそうで、既に10日以上は展示されているという好成績ぶり。状態よく漁獲され、その後のケアもよかったのだろう。

まだ本格的なシーズン前だというのに、いきなりこんな大ネタ。こんなこともあるものなのかと驚かされた。

7年前に見た個体はもっと黒っぽかったような印象があるが、竹島水族館で展示されているものは以前見たものよりも色合いが薄く、照明の影響もあるのか紫がかったような色合い。

サイズは全長で70㎝といったところ。恐らく産まれて間もないのだろう。どことなくヒョロッとしていて、顔つきにはあどけなさがある。

でも、つるんとした背中や、6対の鰓孔などカグラザメならではの特徴はきちんと見ることができる。

基本的に着底していて、そこでジッとしているのだけど、時々泳ぎ始めると、水槽内をグルグルと泳ぎ、しばらく動くとまた着底してジッとする、みたいな行動パターン。

これがこういうものなのか、はたまた状態がいいのか悪いのか。もちろん分からないのだけど、担当のスタッフさんからすると気が気じゃないようで、泳がなくていいからジッとしてて!! と思ったりするらしい。

泳ぎ回ることで体に傷がつくかも、とか、眼を擦るかも、とか、心配しだすときりがない。

そういえば、同じような話をどこかの水族館でも聞いたなぁ…… スタッフさんの話を聞きながら、飼いにくいサメに四苦八苦していた他施設のスタッフを顔を思い浮かべたりなど。

カグラザメが水族館に搬入された例は少なく、生きた姿を見るのはかなり難しい種類、そう思っていたのだけど、展示個体を漁獲した漁師の人の話では、よく獲れるものらしく、別段珍しいものではないのだそうだ。

しかも、今回展示された個体の状態が特別いい訳ではなく、漁獲直後のケアがある程度はなされたものの、その扱いはごく普通に、というものだったとか。

海水温が下がる時期に、もっと丁寧にケアを行えば、今以上にいい状態で搬入される可能性もある!?

水族館のスタッフさんの話を聞いていると、そんな風にも思えたのだけど……

とは言え、現時点ではなかなか見られない極めて珍しい種類であることは間違いないし、もしかしたら今回の展示個体が最後の機会である可能性だってある。

展示された2匹には1日でも長く生きて欲しいが、この先、状態が悪くなってしまうことも考えられる。

例によって、だが、見たい人はなるべく早く行くことをオススメしておく。

とりあえず、この週末は大丈夫。だと思う。多分……

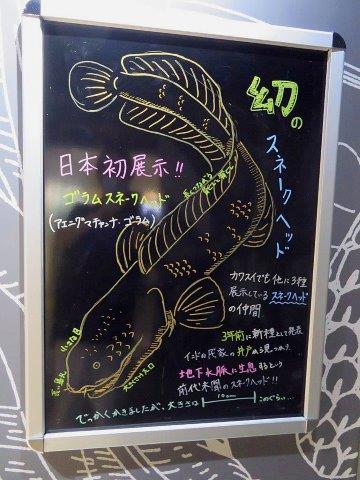

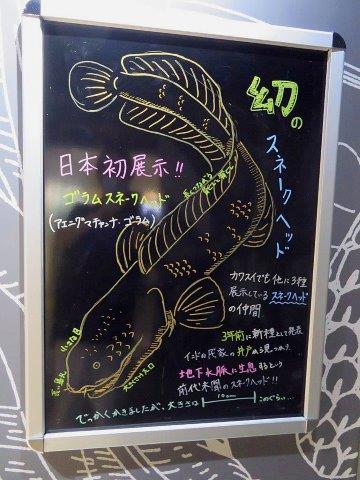

カワスイの気になる魚 Vol.4 [淡水魚]

カワスイによく行っている。

ウチからもっとも行きやすく、行けば何かしらが変わっていたりする。

気が向いた時にふらりと出掛けるのにちょうどいいのだ。

とりわけ10Fの水槽では、新しい魚が追加されていたりなどの変化がよくある。しかも、そうした魚の多くは、他の水族館ではあまり見掛けないようなものも多いので、そういう意味でも楽しいのだ。

それらの中から、気になったものをいくつか。

最初の1匹はスネークヘッド。

カワスイでは超激レア種のゴラムを含め4種類のスネークヘッドを見ることができる。

飛び抜けて数が多い訳ではないものの、スネークヘッド界の主要スターが揃っているような印象だ。

中でもマルリオイデス(Channa marulioides)は近年、人気の? 大型種だ。

カワスイでその姿を最初に見たのは2月の末頃。行った日は入れて2日めくらいのタイミングだったようで、その場にいたスタッフ氏がそのことを教えてくれた。

ちなみにそのスタッフ氏、マルリオイデスがもっとも好きだと話していたのを覚えている。

2月の導入直後、地味だった体色はその後、見る度に綺麗になっていて、本来の体色を楽しませてくれている。

マルリオイデスは複数個体を飼育していたりする環境では、立場の弱い個体が本来の色を出さないとも聞くが、カワスイの個体は同居のアロワナやオセレイトスネークヘッドに対しても弱い立場にはないのだろう。

先のスタッフ氏は盛んにトラブルの心配をしていたが、むしろ先住のオセレイトよりも立場が上? のようにも見え、堂々としているように感じる。それもまた綺麗な体色に好影響を与えているのだろうと思う。

カワスイのスネークヘッドコレクションには、トーマンエマスも加えて欲しいと個人的にちょっと思うが、水槽のやりくりが大変になりそうだから、もしこのブログをカワスイの関係者の人が見ていたとしても検討してくれなくていいです!!(笑)

5月のことだ。

ニョロニョロと蠢くスパイニィイールを見ようとそれがいる水槽に近づくと、おっ!! こんなのもいたのか!! とその姿を見つけたのがクロコダイルフィッシュ。

こんな形をしているが、グーラミィの仲間で魚食性という変わり種。

すごく珍しい訳ではないものの、目にする機会はそれほど多くないややマイナー種だ。

カワスイにいるのはスポットクロコダイルと呼ばれるタイプになるだろうか。

ファイアースパイニィイールの水槽にひっそりという感じで、最初に見た時は導入から日が浅いこともあったのだろう。隠れがちだったのが、今では見えやすい位置にいることも多く、泳ぎ回るようなタイプでもないため、じっくり眺めることができる、個人的にお気に入りの1匹だ。

ご存じの通り、カワスイには大きな水槽がない。

それ故、巨大化する魚の幼魚なんかが新たに導入されたりするのを見ると、その行く末が気になって少なからずモヤモヤしてしまうのだが、クロコダイルフィッシュはそれがいる水槽で終生飼育が可能なくらいの大きさにしかならないため、そんな部分でも安心して見ていられるのも魅力? のような気がしている。

カワスイの水槽で展示メンバーの追加などの変化が大きいのが、クロコダイルフィッシュがいる水槽の隣、メコンオオナマズなどが泳ぐ水槽だろう。

それまでいなかった何かがしれっと追加されていたり、その逆にいなくなったりがよく起こる。

その順を追って並べることもできそうだが、あえて他所の水族館では見られない1匹を選びたい。

それがカショーロバルブ。

南米産の牙魚、ドラドカショーロによく似ているが、こちらはコイ科だから口に歯がない。でも食性はよく似ていて、魚を食べる。

賑やかな水槽の中で、他の魚たちに気後れすることなく元気に暮らしているようだ。

結構前からいるような気がしていたが、あらためて画像フォルダを漁ってみたところ、この魚の写真が登場するのは6月以降。まだ3ヵ月くらいしか経っていなかったようだ。

搬入時期はともかく、面白い魚だから、注目してみて欲しい。

最後の1匹はアフリカゾーンのヘテロティス。

ヘテロティスがカワスイで展示されるのは2度め。オープン直後の時点では5~6匹が泳いでいたのだ。

それらが見られなくなって久しいが、最近までヘテロブランクスがいた水槽が模様替えされ、シノドンティスやモルミルスと一緒に小さいヘテロティスの展示が始められた。

今年のまだ寒い時期だったと思うが、そこから半年以上が経過したこともあり、小さかったヘテロティスもそれなりのサイズへと成長し、その姿がすぐに目に付くようになってきた。

ナイルアロワナと呼ばれることもあるアロワナの近縁種だが、色や顔つきのせいか、今ひとつ地味な印象がある。そのせいか、水族館ではなかなか見掛けない。

あまり見られないヘテロティス、さらにその成長をも見られるため、それが泳ぐ水槽の今後の発展、変化も含め、注目している。

ウチからもっとも行きやすく、行けば何かしらが変わっていたりする。

気が向いた時にふらりと出掛けるのにちょうどいいのだ。

とりわけ10Fの水槽では、新しい魚が追加されていたりなどの変化がよくある。しかも、そうした魚の多くは、他の水族館ではあまり見掛けないようなものも多いので、そういう意味でも楽しいのだ。

それらの中から、気になったものをいくつか。

最初の1匹はスネークヘッド。

カワスイでは超激レア種のゴラムを含め4種類のスネークヘッドを見ることができる。

飛び抜けて数が多い訳ではないものの、スネークヘッド界の主要スターが揃っているような印象だ。

中でもマルリオイデス(Channa marulioides)は近年、人気の? 大型種だ。

カワスイでその姿を最初に見たのは2月の末頃。行った日は入れて2日めくらいのタイミングだったようで、その場にいたスタッフ氏がそのことを教えてくれた。

ちなみにそのスタッフ氏、マルリオイデスがもっとも好きだと話していたのを覚えている。

2月の導入直後、地味だった体色はその後、見る度に綺麗になっていて、本来の体色を楽しませてくれている。

マルリオイデスは複数個体を飼育していたりする環境では、立場の弱い個体が本来の色を出さないとも聞くが、カワスイの個体は同居のアロワナやオセレイトスネークヘッドに対しても弱い立場にはないのだろう。

先のスタッフ氏は盛んにトラブルの心配をしていたが、むしろ先住のオセレイトよりも立場が上? のようにも見え、堂々としているように感じる。それもまた綺麗な体色に好影響を与えているのだろうと思う。

カワスイのスネークヘッドコレクションには、トーマンエマスも加えて欲しいと個人的にちょっと思うが、水槽のやりくりが大変になりそうだから、もしこのブログをカワスイの関係者の人が見ていたとしても検討してくれなくていいです!!(笑)

5月のことだ。

ニョロニョロと蠢くスパイニィイールを見ようとそれがいる水槽に近づくと、おっ!! こんなのもいたのか!! とその姿を見つけたのがクロコダイルフィッシュ。

こんな形をしているが、グーラミィの仲間で魚食性という変わり種。

すごく珍しい訳ではないものの、目にする機会はそれほど多くないややマイナー種だ。

カワスイにいるのはスポットクロコダイルと呼ばれるタイプになるだろうか。

ファイアースパイニィイールの水槽にひっそりという感じで、最初に見た時は導入から日が浅いこともあったのだろう。隠れがちだったのが、今では見えやすい位置にいることも多く、泳ぎ回るようなタイプでもないため、じっくり眺めることができる、個人的にお気に入りの1匹だ。

ご存じの通り、カワスイには大きな水槽がない。

それ故、巨大化する魚の幼魚なんかが新たに導入されたりするのを見ると、その行く末が気になって少なからずモヤモヤしてしまうのだが、クロコダイルフィッシュはそれがいる水槽で終生飼育が可能なくらいの大きさにしかならないため、そんな部分でも安心して見ていられるのも魅力? のような気がしている。

カワスイの水槽で展示メンバーの追加などの変化が大きいのが、クロコダイルフィッシュがいる水槽の隣、メコンオオナマズなどが泳ぐ水槽だろう。

それまでいなかった何かがしれっと追加されていたり、その逆にいなくなったりがよく起こる。

その順を追って並べることもできそうだが、あえて他所の水族館では見られない1匹を選びたい。

それがカショーロバルブ。

南米産の牙魚、ドラドカショーロによく似ているが、こちらはコイ科だから口に歯がない。でも食性はよく似ていて、魚を食べる。

賑やかな水槽の中で、他の魚たちに気後れすることなく元気に暮らしているようだ。

結構前からいるような気がしていたが、あらためて画像フォルダを漁ってみたところ、この魚の写真が登場するのは6月以降。まだ3ヵ月くらいしか経っていなかったようだ。

搬入時期はともかく、面白い魚だから、注目してみて欲しい。

最後の1匹はアフリカゾーンのヘテロティス。

ヘテロティスがカワスイで展示されるのは2度め。オープン直後の時点では5~6匹が泳いでいたのだ。

それらが見られなくなって久しいが、最近までヘテロブランクスがいた水槽が模様替えされ、シノドンティスやモルミルスと一緒に小さいヘテロティスの展示が始められた。

今年のまだ寒い時期だったと思うが、そこから半年以上が経過したこともあり、小さかったヘテロティスもそれなりのサイズへと成長し、その姿がすぐに目に付くようになってきた。

ナイルアロワナと呼ばれることもあるアロワナの近縁種だが、色や顔つきのせいか、今ひとつ地味な印象がある。そのせいか、水族館ではなかなか見掛けない。

あまり見られないヘテロティス、さらにその成長をも見られるため、それが泳ぐ水槽の今後の発展、変化も含め、注目している。

沖縄美ら海水族館の気になる魚 Vol.12 [海の魚]

もう1ヵ月半くらい前の話になるんだけど、2年ぶりに夏の美ら海水族館へ足を運んだ。

本格的な夏休みシーズンの前ではあったのだけど、館内はそこそこの混雑ぶりだった。

それでもコロナ前に比べれば空いてはいるんだけど、2020年のあの快適さを知ってしまった身には、ものすごく混んでるように感じてしまう。

あの一瞬の幸せは知らない方が幸せだったかも。そんな風にもちょっと思ったり。

入館して最初のサンゴ水槽を眺めていると、水槽を右へ左へと泳ぎ回っているハリセンボンに目が留まった。

何だこのハリセンボン!! 何か違うぞ。

という訳で気になった魚の1匹めはこのハリセンボンなのだけど、泳ぎ回るのを追い掛けるようによく見てみると、背ビレや尾びれに黒い模様がある。

ヤセハリセンボン? だろうと思うのだけど、オレが見たことのあるヤセハリセンボンはもっと青い色をしていたんだよなぁ……

ヤセハリセンボンだとするなら、これで見たのは3回目? くらいなはず。

サンゴの水槽では、珍魚との遭遇以外に、時期的なものなのかアサヒガニたちがやたらと活動的で、それを眺めているのも面白かった。

お次の熱帯魚の水槽では、センネンダイがやけに印象に残った。

センネンダイは好きな魚ということもあり、このブログへの登場機会も比較的多い。

この個体は、恐らくこの水槽にずっといるものだと思うんだけど、あらためて気になったのはその顔。

上顎の先が、まるで鼻が伸びて口の上に垂れ下がるようになっていて、インパクトのある顔つきに。老成してくるとこういう感じになってくるのだろう。

その顔つきが、見てみたい憧れの魚であるブラックマッセルクラッカー(南アフリカ産のタイの1種)を彷彿とさせるようで、マッセルクラッカーと南アフリカにひと時沖縄で思いを馳せることに。

さて、件の魚はいつ見られることやら……

お次は大水槽。マンタやジンベエザメが興味深い動きを見せてくれていたことはひとつ前のブログに書いた通り。

水槽をボケっと眺めていると、おっ!! あんなのもいたんだ、と思うような魚が見つかる。

そんな“おっ!!”と思わせてくれたもののひとつがイトヒラアジ。

あの大きな水槽に3匹? しかいないと思われるレアキャラだ。美ら海水族館で見たのは初めての魚。

しかし、大きな黒潮大水槽で各個の魚を見るのは難しい。1m未満の魚なんてすぐに見失ってしまうし、姿を見つけても水槽の中央付近にいたりすれば、それを写真に収めるなんてほとんど不可能だ。

でも、偶然、アクリルの近く、それもオレがいる付近にやってきてくれた。その時撮れたのがこの写真。

よく見ると、上を泳いでいるのはテンジクアジのようだ。この時はもう1匹は近くまで来なかったので分からないが、テンジクアジも1匹は間違いなくいる模様。

簡単には見つからないかもしれないが、アジ好きな人は頑張って探してみて欲しい。

アジの仲間では大きな魚に付いて泳ぐ行動を見せるものが少なくない。

そんな様子は色々な場面で見られるが、大水槽でも小さなカンパチ(ヒレナガカンパチ)が大きな個体に寄り添って泳いでいるのが見られた。

その翌日、前日にカンパチに寄り添っていた小さなカンパチはカッポレに寄り添ってた。

寄り添う、というより、付き纏うといった感じ。

大水槽のカッポレはいつも緩く群れているが、付き纏われるのは1匹だけで、それ以外の個体は近づいてもそちらにくっつくことはしない。

その個体でなくちゃならない決め手みたいなのがあるんだろうか?

付き纏われているカッポレが鬱陶しそう。劇的なサイズ差がある訳でもなく、あれほどピッタリ寄り添われるとそりゃあ鬱陶しいよね(笑)

この後、帰路についてしまったため、この2匹がどうなったのかは分からないが、チビ・カンパチはまた別の相手に寄り添っているんだろうか?

最後の1匹もアジ。

大水槽から深海エリアを抜け、最後の深海大水槽まで来た時のこと。

細長い魚が3匹? 泳いでいるのに気が付いた。

あれ? こんなの前の日にもいたかなぁ? 美ら海水族館には3日連続で足を運んだが、この魚の姿に気が付いたのは最終日、帰る直前のこと。

その日の朝に搬入された?

それはともかく。

何だこのアジ? 真っ暗な水槽の奥の方を泳いでいるので、何となく姿は見えるものの、色はもちろん、稜鱗の並び方とか、種類を見分けられそうな部分はまったく見えない。ムロアジの仲間であることくらいは分かるが、種類は? クサヤモロではないかと思っているのだけど……

クサヤモロだとして、沖縄だと深海の住人なのか? それとも、この種類の適水温が深海水槽だったってこと? いろいろ謎なアジだった。

今回の美ら海水族館では、いつものように見たことのないものが見られたりと、十分に楽しめた。

しかし、各所に長期休館による経済的な影響が感じられたりもした。お客は増えつつあるようだけど、以前の美ら海水族館に戻るのはもう少し先なのかも、とも思わされた。

とは言え、お客が増え始めると、コロナも盛り上がる。この堂々巡り、いつまで続くんだろうねぇ……

本格的な夏休みシーズンの前ではあったのだけど、館内はそこそこの混雑ぶりだった。

それでもコロナ前に比べれば空いてはいるんだけど、2020年のあの快適さを知ってしまった身には、ものすごく混んでるように感じてしまう。

あの一瞬の幸せは知らない方が幸せだったかも。そんな風にもちょっと思ったり。

入館して最初のサンゴ水槽を眺めていると、水槽を右へ左へと泳ぎ回っているハリセンボンに目が留まった。

何だこのハリセンボン!! 何か違うぞ。

という訳で気になった魚の1匹めはこのハリセンボンなのだけど、泳ぎ回るのを追い掛けるようによく見てみると、背ビレや尾びれに黒い模様がある。

ヤセハリセンボン? だろうと思うのだけど、オレが見たことのあるヤセハリセンボンはもっと青い色をしていたんだよなぁ……

ヤセハリセンボンだとするなら、これで見たのは3回目? くらいなはず。

サンゴの水槽では、珍魚との遭遇以外に、時期的なものなのかアサヒガニたちがやたらと活動的で、それを眺めているのも面白かった。

お次の熱帯魚の水槽では、センネンダイがやけに印象に残った。

センネンダイは好きな魚ということもあり、このブログへの登場機会も比較的多い。

この個体は、恐らくこの水槽にずっといるものだと思うんだけど、あらためて気になったのはその顔。

上顎の先が、まるで鼻が伸びて口の上に垂れ下がるようになっていて、インパクトのある顔つきに。老成してくるとこういう感じになってくるのだろう。

その顔つきが、見てみたい憧れの魚であるブラックマッセルクラッカー(南アフリカ産のタイの1種)を彷彿とさせるようで、マッセルクラッカーと南アフリカにひと時沖縄で思いを馳せることに。

さて、件の魚はいつ見られることやら……

お次は大水槽。マンタやジンベエザメが興味深い動きを見せてくれていたことはひとつ前のブログに書いた通り。

水槽をボケっと眺めていると、おっ!! あんなのもいたんだ、と思うような魚が見つかる。

そんな“おっ!!”と思わせてくれたもののひとつがイトヒラアジ。

あの大きな水槽に3匹? しかいないと思われるレアキャラだ。美ら海水族館で見たのは初めての魚。

しかし、大きな黒潮大水槽で各個の魚を見るのは難しい。1m未満の魚なんてすぐに見失ってしまうし、姿を見つけても水槽の中央付近にいたりすれば、それを写真に収めるなんてほとんど不可能だ。

でも、偶然、アクリルの近く、それもオレがいる付近にやってきてくれた。その時撮れたのがこの写真。

よく見ると、上を泳いでいるのはテンジクアジのようだ。この時はもう1匹は近くまで来なかったので分からないが、テンジクアジも1匹は間違いなくいる模様。

簡単には見つからないかもしれないが、アジ好きな人は頑張って探してみて欲しい。

アジの仲間では大きな魚に付いて泳ぐ行動を見せるものが少なくない。

そんな様子は色々な場面で見られるが、大水槽でも小さなカンパチ(ヒレナガカンパチ)が大きな個体に寄り添って泳いでいるのが見られた。

その翌日、前日にカンパチに寄り添っていた小さなカンパチはカッポレに寄り添ってた。

寄り添う、というより、付き纏うといった感じ。

大水槽のカッポレはいつも緩く群れているが、付き纏われるのは1匹だけで、それ以外の個体は近づいてもそちらにくっつくことはしない。

その個体でなくちゃならない決め手みたいなのがあるんだろうか?

付き纏われているカッポレが鬱陶しそう。劇的なサイズ差がある訳でもなく、あれほどピッタリ寄り添われるとそりゃあ鬱陶しいよね(笑)

この後、帰路についてしまったため、この2匹がどうなったのかは分からないが、チビ・カンパチはまた別の相手に寄り添っているんだろうか?

最後の1匹もアジ。

大水槽から深海エリアを抜け、最後の深海大水槽まで来た時のこと。

細長い魚が3匹? 泳いでいるのに気が付いた。

あれ? こんなの前の日にもいたかなぁ? 美ら海水族館には3日連続で足を運んだが、この魚の姿に気が付いたのは最終日、帰る直前のこと。

その日の朝に搬入された?

それはともかく。

何だこのアジ? 真っ暗な水槽の奥の方を泳いでいるので、何となく姿は見えるものの、色はもちろん、稜鱗の並び方とか、種類を見分けられそうな部分はまったく見えない。ムロアジの仲間であることくらいは分かるが、種類は? クサヤモロではないかと思っているのだけど……

クサヤモロだとして、沖縄だと深海の住人なのか? それとも、この種類の適水温が深海水槽だったってこと? いろいろ謎なアジだった。

今回の美ら海水族館では、いつものように見たことのないものが見られたりと、十分に楽しめた。

しかし、各所に長期休館による経済的な影響が感じられたりもした。お客は増えつつあるようだけど、以前の美ら海水族館に戻るのはもう少し先なのかも、とも思わされた。

とは言え、お客が増え始めると、コロナも盛り上がる。この堂々巡り、いつまで続くんだろうねぇ……

激レア珍魚、ゴラムスネークヘッド展示開始!! @カワスイ [淡水魚]

人混みが嫌い、というか苦手なので、混んでいると分かっている今時期の水族館には近づかない。だから、8月の水族館に行った経験はほとんどない。

そんなオレがものすごく珍しくこの時期の水族館へ行ってきた。行かなきゃならない理由ができてしまったからだ。

その理由とは、カワスイでゴラムスネークヘッドが展示されたという話を聞いたこと。

マジで!! 信じられない!! と、慌てて川崎へと駆け付けたという訳だ。

ゴラムスネークヘッドと言っても、知らない人が多いと思う。

2019年に南インド、ケララ州の民家の井戸から発見され、Aenigmachanna gollumとして記載された“新種”で、生息しているのもその井戸につながる地下水脈という、エニグマの属名に違わない謎に満ちた魚。属だけでなく、科まで新設されたところを見ると、魚類学的にもかなりの大発見だったようだ。ちなみに、種小名のゴラムとはロードオブザリングに出てきた、あの気持ちの悪いオッサン小人みたいなヤツのことだ。

オレもその存在を知ったのは昨年のことで、生きた姿はもちろん見たことはない。そんな魚が展示されたとあれば、見に行くしかないというものだろう。

薄暗い水槽の奥にその姿を発見。これがゴラムなのか!!

その大きさは10㎝ほど。長さといい、太さといい、ちょうどタバコくらいの大きさ。

地下水脈でひっそりと暮らしているような魚だから、ほぼ動かず、色らしい色もないことから、考えていた以上に地味な印象の魚だった。

知らなければその姿を見たところで惹きつけられるようなことはないかも知れない。

大きな口を持っているとされているが、あくび? 口を開けた瞬間も見られた。

個人的にも憧れていたりした訳でもないから、感動に震える、みたいなこともなかったけれど、発見されて日が浅い激レア珍魚の生体を早くも見られた事実は驚きでしかない。

水槽は見るのに問題ない明るさがあるが、暗い水槽の一番奥で、流木に半分隠れるように定位する小魚…… 写真は絶望的なくらい撮れなかった。環境に馴染んだらもっと出てきて動くようになってくれるのだろうか? ちゃんと姿を捉えた写真を残しておきたいのだけれど……

ちなみに、小さく地味な魚だが、その値段はとんでもなくて、多分、カワスイにいる生き物の中ではブッチギリで高価なはずだ。

ゴラムがいる水槽の周辺には、それがいることを示すものは何もない。

薄暗く、一見しただけでは何もいない水槽だ。ほとんどの人が素通りしてしまう。

お陰で、それなりに人が多い館内でも、じっくりと見ることができてオレには有難かったが、すごく勿体ない。せっかく超貴重な魚を展示しているのだから、見逃さずに済むような案内でも出した方がいいのに…… とは思った。

動かないゴラムが動くのを待っていたら、餌の時間となった。

与えられていたのはアカムシと粒状の人工飼料。

餌が投入された直後、与えていたスタッフ氏が出てきて摂餌状態のチェック。図らずも2人並んでそんなシーンを観察することになった。

餌に対してがっつく感じはなく、翌朝にはなくなっている、そんな感じらしい。

何となく食べるシーンを目撃できたが、そのスタッフ氏曰く、かなり珍しいシーンだそうだ。

発見、記載されて間もない魚が、もう日本にいることにはあらためて驚かされる。

これが昔なら、まず洋書などで写真が紹介され、その生きた姿に思いを馳せる、みたいな感じだったはずだが、21世紀になってからは展開が速くて、発見を伝える写真の発表からほとんどタイムラグなく生体が輸入されてきたりする。

オレがその存在を知った時には既に、生きた個体が日本に到着していたらしい。

その時、輸入されたのは5匹。内3匹は愛好家が購入したと聞いたが、残りの2匹がカワスイで展示されているもの? だろうか。

いずれにしても、日本で見られるのはカワスイだけなのは間違いない。展示は期間限定ではなく、この先もずっと展示される予定だそうだ。

こういう激レア珍魚を、水族館のような公共性のある場所で展示してくれるというのはとても有難く、意義のあることだと思う。

ただ、趣味とは違って、水族館、とりわけカワスイのような民間施設では投資に対して、少なくともそれに見合ったリターン(集客)が求められる。

そう考えると、小さくて地味なのに驚くほど高価なゴラムスネークヘッドみたいな魚をよく導入したなぁ、と感心させられる。

だから、という訳ではないけれど、見に行ける人は見に行った方がいい。

とてつもなく珍しい魚であることは間違いないし、噂では今後の捕獲や輸出が制限されるという話もある。そうなればまた“見知らぬ魚”に逆戻りだ。

どのくらい生きる魚なのかということも当然、分かっていない。見られる内に見ておくことを強くオススメしておく。

夏休みシーズンが終わったら、オレもあらためて見に行こうと思っている。

そんなオレがものすごく珍しくこの時期の水族館へ行ってきた。行かなきゃならない理由ができてしまったからだ。

その理由とは、カワスイでゴラムスネークヘッドが展示されたという話を聞いたこと。

マジで!! 信じられない!! と、慌てて川崎へと駆け付けたという訳だ。

ゴラムスネークヘッドと言っても、知らない人が多いと思う。

2019年に南インド、ケララ州の民家の井戸から発見され、Aenigmachanna gollumとして記載された“新種”で、生息しているのもその井戸につながる地下水脈という、エニグマの属名に違わない謎に満ちた魚。属だけでなく、科まで新設されたところを見ると、魚類学的にもかなりの大発見だったようだ。ちなみに、種小名のゴラムとはロードオブザリングに出てきた、あの気持ちの悪いオッサン小人みたいなヤツのことだ。

オレもその存在を知ったのは昨年のことで、生きた姿はもちろん見たことはない。そんな魚が展示されたとあれば、見に行くしかないというものだろう。

薄暗い水槽の奥にその姿を発見。これがゴラムなのか!!

その大きさは10㎝ほど。長さといい、太さといい、ちょうどタバコくらいの大きさ。

地下水脈でひっそりと暮らしているような魚だから、ほぼ動かず、色らしい色もないことから、考えていた以上に地味な印象の魚だった。

知らなければその姿を見たところで惹きつけられるようなことはないかも知れない。

大きな口を持っているとされているが、あくび? 口を開けた瞬間も見られた。

個人的にも憧れていたりした訳でもないから、感動に震える、みたいなこともなかったけれど、発見されて日が浅い激レア珍魚の生体を早くも見られた事実は驚きでしかない。

水槽は見るのに問題ない明るさがあるが、暗い水槽の一番奥で、流木に半分隠れるように定位する小魚…… 写真は絶望的なくらい撮れなかった。環境に馴染んだらもっと出てきて動くようになってくれるのだろうか? ちゃんと姿を捉えた写真を残しておきたいのだけれど……

ちなみに、小さく地味な魚だが、その値段はとんでもなくて、多分、カワスイにいる生き物の中ではブッチギリで高価なはずだ。

ゴラムがいる水槽の周辺には、それがいることを示すものは何もない。

薄暗く、一見しただけでは何もいない水槽だ。ほとんどの人が素通りしてしまう。

お陰で、それなりに人が多い館内でも、じっくりと見ることができてオレには有難かったが、すごく勿体ない。せっかく超貴重な魚を展示しているのだから、見逃さずに済むような案内でも出した方がいいのに…… とは思った。

動かないゴラムが動くのを待っていたら、餌の時間となった。

与えられていたのはアカムシと粒状の人工飼料。

餌が投入された直後、与えていたスタッフ氏が出てきて摂餌状態のチェック。図らずも2人並んでそんなシーンを観察することになった。

餌に対してがっつく感じはなく、翌朝にはなくなっている、そんな感じらしい。

何となく食べるシーンを目撃できたが、そのスタッフ氏曰く、かなり珍しいシーンだそうだ。

発見、記載されて間もない魚が、もう日本にいることにはあらためて驚かされる。

これが昔なら、まず洋書などで写真が紹介され、その生きた姿に思いを馳せる、みたいな感じだったはずだが、21世紀になってからは展開が速くて、発見を伝える写真の発表からほとんどタイムラグなく生体が輸入されてきたりする。

オレがその存在を知った時には既に、生きた個体が日本に到着していたらしい。

その時、輸入されたのは5匹。内3匹は愛好家が購入したと聞いたが、残りの2匹がカワスイで展示されているもの? だろうか。

いずれにしても、日本で見られるのはカワスイだけなのは間違いない。展示は期間限定ではなく、この先もずっと展示される予定だそうだ。

こういう激レア珍魚を、水族館のような公共性のある場所で展示してくれるというのはとても有難く、意義のあることだと思う。

ただ、趣味とは違って、水族館、とりわけカワスイのような民間施設では投資に対して、少なくともそれに見合ったリターン(集客)が求められる。

そう考えると、小さくて地味なのに驚くほど高価なゴラムスネークヘッドみたいな魚をよく導入したなぁ、と感心させられる。

だから、という訳ではないけれど、見に行ける人は見に行った方がいい。

とてつもなく珍しい魚であることは間違いないし、噂では今後の捕獲や輸出が制限されるという話もある。そうなればまた“見知らぬ魚”に逆戻りだ。

どのくらい生きる魚なのかということも当然、分かっていない。見られる内に見ておくことを強くオススメしておく。

夏休みシーズンが終わったら、オレもあらためて見に行こうと思っている。