沖縄美ら海水族館の気になるエイ [エイ]

1月の美ら海水族館は、行く直前に知ったトラカマスとヨコシマサワラ、さらも行ってからはそこにミナミギンガメが追加され、頭の中がそれらでいっぱいになってしまっていたけれど、そもそも沖縄行きが決まった頃に楽しみにしていたのはシノノメサカタザメのベビーと新しく入ったイトマキエイだった。

それに、予備のプールから大水槽に引っ越した水族館産まれのイバラエイがどうしてるのかも見たかったし。

まずはシノノメサカタザメだ。

サンゴ系の個水槽に2匹が展示されていたんだけど、まぁ、可愛い!!

50㎝くらいの小ささ。眼がクリっとしてて、動きもおもちゃみたい。

小さいシノノメを見るのは初めてではないし、以前見た時にも“抱きしめたい”とか“連れて帰りたい”とかおかしなことを思ったものだけど、今回もやっぱり思った(笑)

動物の、それも自分が好きなもののベビーってどうしてあんなに可愛く見えるんだろう?

並びの水槽に、これまた好きな魚であるツチホゼリの幼魚がいたものだから、行って早々しばらくキュンキュンした気持ちになってた。

ひとつ残念なことがあるとしたら、この可愛さは期間限定だということ。大きなシノノメも好きなんだけど、このまま大きくならなければいいのに…… と思ってしまうね。

ここの画像や動画を撮ったのはもう2か月くらい前のことなので、少し大きくなってると思うのだけど……

大水槽上、黒潮探検のところから見える予備槽にも兄弟と思しき個体がいるのが見えたが、このベビーたち、水族館生まれとのことだが、ここ数年、水族館でのシノノメの展示はされていなかったから、恐らくは生け簀にいたものなのだろう。

日本の飼育下での繁殖は初? いずれにしてもかなり貴重な例であることは間違いない。

この10匹がこの先、どうなる予定なのかはもちろん知らないが、もう少し大きくなったら、他所の水族館で再開、なんてこともあるかもしれない。

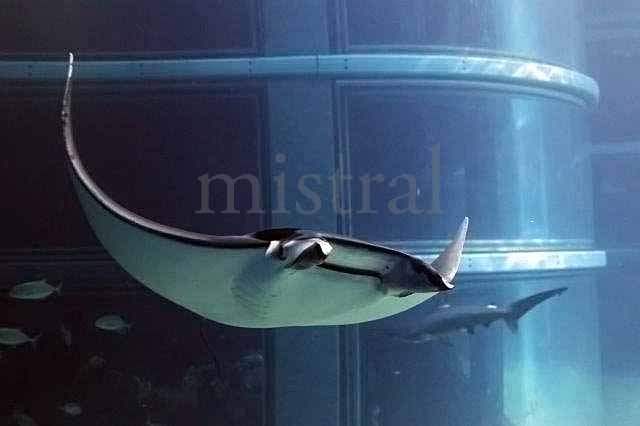

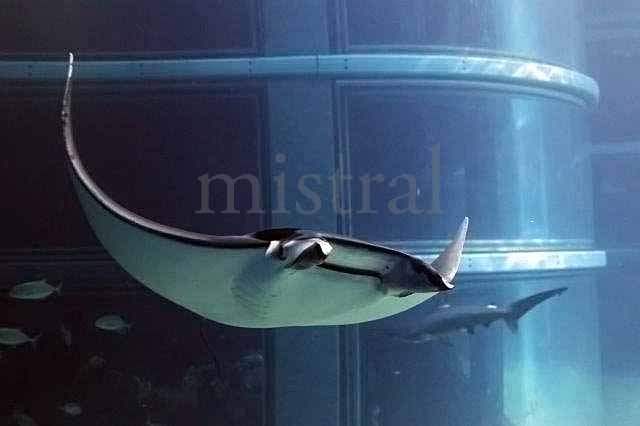

大水槽へと移動し、新入りのイトマキエイを探す。

美ら海水族館でイトマキエイは5年ぶりだそうで、そんなになるの? という感じだが、今回の展示によって、日本周辺で確認されているイトマキエイ(Mobula)属5種の内、4種類が同一水槽で展示されているという、とびきりレアかつ贅沢な展示となった。

こうなったら、何としてもタイワンイトマキエイの展示を成功させてもらって、フルコンプリートを目指してもらいたい。見たことがないタイワンイトマキエイは、個人的に“引っ掛かってる”種類でもあるし、美ら海水族館の大水槽に搬入された実績もある。

いつの日か、それが叶う日を期待しつつ心待ちにしたい。

新入りのイトマキエイだが、先住のヒメイトマキエイとほとんど変わらない大きさで、見た目もよく似ているので、一見すると、どっち? と見紛うが、泳ぎ方が違うのですぐに分かる。

イトマキエイは両ヒレを上にあげて“バンザイ”していることが多いのだが、ヒメイトマキエイはそれをしない。

だから、バンザイしてたら、それがイトマキエイ。

同じ水槽で見比べると、結構違いがあるもので、体色が違うのはもちろん、上記にあげた泳ぎ方、餌の食べ方も全然違っている。

それを実際に見比べられるのが今の美ら海水族館なのだ。スゴイよねぇ。まったく。

水族館産まれのイバラエイ仔は、すっかり大水槽にも馴染んでいるようなのだけど、水槽の真ん中あたりでいることが多く、アクリルの近くまでは来てくれない。

という訳でその姿は見られたけれど、写真はなし。

マンタについても常連さんから事実ならドキドキせずにはいられない興味深い噂? を聞いたし、エイについてもこの先しばらく楽しめそうな予感。

他の魚ばかりにうつつを抜かしていたからなのか、ミナミギンガメアジを教えてくれた解説員の兄さんに、

「エイにも注目してみてください」

と言われてしまった。

スイマセン、精進します。

それに、予備のプールから大水槽に引っ越した水族館産まれのイバラエイがどうしてるのかも見たかったし。

まずはシノノメサカタザメだ。

サンゴ系の個水槽に2匹が展示されていたんだけど、まぁ、可愛い!!

50㎝くらいの小ささ。眼がクリっとしてて、動きもおもちゃみたい。

小さいシノノメを見るのは初めてではないし、以前見た時にも“抱きしめたい”とか“連れて帰りたい”とかおかしなことを思ったものだけど、今回もやっぱり思った(笑)

動物の、それも自分が好きなもののベビーってどうしてあんなに可愛く見えるんだろう?

並びの水槽に、これまた好きな魚であるツチホゼリの幼魚がいたものだから、行って早々しばらくキュンキュンした気持ちになってた。

ひとつ残念なことがあるとしたら、この可愛さは期間限定だということ。大きなシノノメも好きなんだけど、このまま大きくならなければいいのに…… と思ってしまうね。

ここの画像や動画を撮ったのはもう2か月くらい前のことなので、少し大きくなってると思うのだけど……

大水槽上、黒潮探検のところから見える予備槽にも兄弟と思しき個体がいるのが見えたが、このベビーたち、水族館生まれとのことだが、ここ数年、水族館でのシノノメの展示はされていなかったから、恐らくは生け簀にいたものなのだろう。

日本の飼育下での繁殖は初? いずれにしてもかなり貴重な例であることは間違いない。

この10匹がこの先、どうなる予定なのかはもちろん知らないが、もう少し大きくなったら、他所の水族館で再開、なんてこともあるかもしれない。

大水槽へと移動し、新入りのイトマキエイを探す。

美ら海水族館でイトマキエイは5年ぶりだそうで、そんなになるの? という感じだが、今回の展示によって、日本周辺で確認されているイトマキエイ(Mobula)属5種の内、4種類が同一水槽で展示されているという、とびきりレアかつ贅沢な展示となった。

こうなったら、何としてもタイワンイトマキエイの展示を成功させてもらって、フルコンプリートを目指してもらいたい。見たことがないタイワンイトマキエイは、個人的に“引っ掛かってる”種類でもあるし、美ら海水族館の大水槽に搬入された実績もある。

いつの日か、それが叶う日を期待しつつ心待ちにしたい。

新入りのイトマキエイだが、先住のヒメイトマキエイとほとんど変わらない大きさで、見た目もよく似ているので、一見すると、どっち? と見紛うが、泳ぎ方が違うのですぐに分かる。

イトマキエイは両ヒレを上にあげて“バンザイ”していることが多いのだが、ヒメイトマキエイはそれをしない。

だから、バンザイしてたら、それがイトマキエイ。

同じ水槽で見比べると、結構違いがあるもので、体色が違うのはもちろん、上記にあげた泳ぎ方、餌の食べ方も全然違っている。

それを実際に見比べられるのが今の美ら海水族館なのだ。スゴイよねぇ。まったく。

水族館産まれのイバラエイ仔は、すっかり大水槽にも馴染んでいるようなのだけど、水槽の真ん中あたりでいることが多く、アクリルの近くまでは来てくれない。

という訳でその姿は見られたけれど、写真はなし。

マンタについても常連さんから事実ならドキドキせずにはいられない興味深い噂? を聞いたし、エイについてもこの先しばらく楽しめそうな予感。

他の魚ばかりにうつつを抜かしていたからなのか、ミナミギンガメアジを教えてくれた解説員の兄さんに、

「エイにも注目してみてください」

と言われてしまった。

スイマセン、精進します。

マンタ・ジンベエの青春・2022 @沖縄美ら海水族館 [エイ]

美ら海水族館の大水槽で最後にマンタの繁殖があったのは、確か2015年だったと思う。

それまでの繁殖を考慮した個体構成から、比較的若いメスを中心とした展示メンバーへと変更になったのもこの頃から。

成熟オスの激し過ぎる追尾で、メスが大き過ぎるダメージを負ってしまうからだ。

しかし、時間の経過とともに、若い個体も成長する。大水槽のマンタたちもそういうお年頃なのか、オスがメスを追いかけるようなシーンをしばしば見掛けるようになってきた。

現在、大水槽のマンタ(ナンヨウ)は4匹でその内の1匹がオス。

一番小さかったのに、メスの後を追うようになったようだ。

さらに、オニイトマキエイもオスである。同種のメスはいないが、同属のナンヨウマンタを追尾する様子がしばしば見られた。

実はこのオニイトマキエイによるナンヨウマンタへの追尾は、一昨年くらいから見られていて、種類的なものなのか、個体の性格なのかは分からないが、ゆる~く追尾する、みたいな感じ。でも、今年は今まで見たよりもしつこく、頻繁に追尾をしているようで、そんなシーンを何度も見掛けた。

昨年まではお気に入りと思しき一番大きなメスばかりを追いかけていたオニだが、今シーズンはブラックも追尾対象となったようで、それを追うところも度々見られた。

ブラックマンタもほぼ搬入直後から見てきているけれど、その頃は小さかったのに、オスの追尾を受けるまでに成長したと思うと、感慨もひとしお。親戚のおじさんみたいな気分(笑)

ピントのない写真だけど……

追尾が始まると急旋回、急潜航など遊泳軌道を極端に変える。オニはナンヨウほど小回りが利かないので、その動きにオニは着いて行けずに撒かれてしまう、みたいなことが繰り返される。

それ故に平和が保たれている部分もあるのかも知れないが、姿形はよく似ているのに、こういうところでも違いがあるのは面白い。

逆に、オニのメス、ナンヨウのオスの組み合わせならどうだったんだろう? すぐに捕まる? それとも体格差で撃退する? 想像は尽きない。

オニ、そしてオスのナンヨウマンタによる追尾は、かつていたオスほどには厳しくないものの、頻繁に見掛けるくらいにはしているようだ。

あんなに小さかったオスが追尾するようになったのか!! と、その成長ぶりを嬉しく思う反面、盛りの付いたオスの追尾の激しさを知っていると、メスたちが心配になってしまうのだ。

実際、黒のヒレには大きな傷がついていて、噛まれた跡であることは明かだ。

この傷を付けたのがナンヨウのオスなのかオニなのかは分からないが、交尾していたり、なんてことがあるのだろうか。今回はそれを聞いてみることはできなかったが、オニと黒のハイブリッドなんてことがあり得てしまうんだろうか?

ハイブリッドとなると、もろ手を挙げて喜べるようなものではないが、搬入の頃から知ってる2匹の子となると、これまた親戚のおじさんモード発動間違いなしだ。

ここ数年、美ら海水族館でのマンタの繁殖はなく、個人的に“静かな夏”を過ごしているが、黒の仔となれば、駆け付けない訳にはいかないが、果たして……!?

繁殖とか性成熟とか追尾とか、そういう話題ならジンベエザメに触れない訳にはいかなさそうだ。

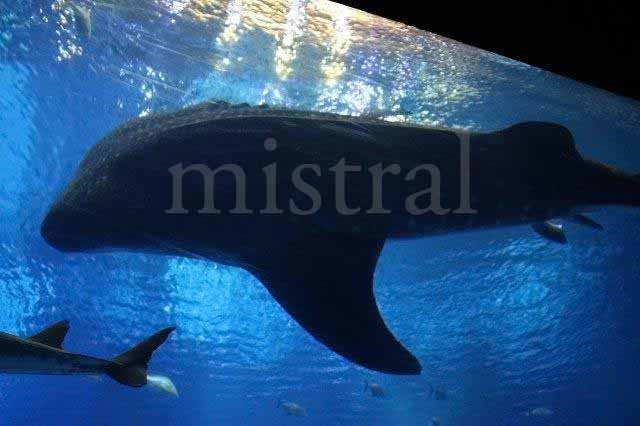

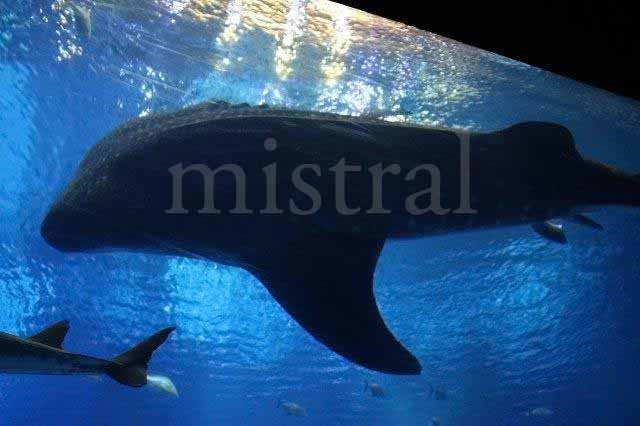

というのも、現在、大水槽に1匹でいるジンベエザメ、ジンタが絶好調。繁殖に関連するような行動が頻発しているからだ。

例えば、反転しながらクラスパーを交差させるなどの行動。以前も時々見られていたが、時期的なものなのか、今ではかなりの高頻度で見られるようだ。

突然、目の前で始まったので、これまたピントのない写真だけど……

実際、今回の訪問でも何度かそんなシーンを目撃した。大水槽の周辺にいた時間なんて知れていたのに、である。

有り余る性衝動に突き動かされるのか、そうした衝動が高まると、水槽の周囲に貼られたシートを噛み、求愛するような行動も見られるのだとか。

盛りの付いた犬が人の足などにまとわりついて腰を振ってる、みたいな感じだろうか?

流石にそんな行動は見ることはできなかったが、常連の知人が撮った動画では確かにそんな行動が記録されていた。

当面、新たな個体は導入しないことが決定しているそうだが、確かに、ここに新たにメスを入れても、すぐさま激し過ぎる追尾や咬みつきを受けてしまいそうで、導入に慎重になるのは当たり前だろう。

もっともそれも、8.8mもある性成熟に達したオスのジンベエザメの追尾がどんなものか分かったからではあるのだけど、ジンタの成長とそれに伴う行動は、新たな知見をもたらしてくれるという意味で嬉しい反面、水槽内繁殖の成功という夢が正夢になるのはかなり難しそうだという現実も突きつけられているようで、複雑な気分だ。

ジンタの激しい追尾に耐えうる性成熟に達したメスがいれば、かなり高い確率で交尾までは成功すると思う。

しかし、そんなメスというと、恐らく10m前後はあるのだろうと思うが、そんな大きな個体があの水槽に入るのか? そもそも、生きたまま水族館まで運べるのか? 等々、課題は多そうだ。

それはともかく。

やっぱり、外洋性の超大型魚たちのこういう行動が見られたり、知らなかった何かを実際に見ることで知れたり、やっぱり美ら海水族館ってスゲェなぁ、ってあらためて思った。

それまでの繁殖を考慮した個体構成から、比較的若いメスを中心とした展示メンバーへと変更になったのもこの頃から。

成熟オスの激し過ぎる追尾で、メスが大き過ぎるダメージを負ってしまうからだ。

しかし、時間の経過とともに、若い個体も成長する。大水槽のマンタたちもそういうお年頃なのか、オスがメスを追いかけるようなシーンをしばしば見掛けるようになってきた。

現在、大水槽のマンタ(ナンヨウ)は4匹でその内の1匹がオス。

一番小さかったのに、メスの後を追うようになったようだ。

さらに、オニイトマキエイもオスである。同種のメスはいないが、同属のナンヨウマンタを追尾する様子がしばしば見られた。

実はこのオニイトマキエイによるナンヨウマンタへの追尾は、一昨年くらいから見られていて、種類的なものなのか、個体の性格なのかは分からないが、ゆる~く追尾する、みたいな感じ。でも、今年は今まで見たよりもしつこく、頻繁に追尾をしているようで、そんなシーンを何度も見掛けた。

昨年まではお気に入りと思しき一番大きなメスばかりを追いかけていたオニだが、今シーズンはブラックも追尾対象となったようで、それを追うところも度々見られた。

ブラックマンタもほぼ搬入直後から見てきているけれど、その頃は小さかったのに、オスの追尾を受けるまでに成長したと思うと、感慨もひとしお。親戚のおじさんみたいな気分(笑)

ピントのない写真だけど……

追尾が始まると急旋回、急潜航など遊泳軌道を極端に変える。オニはナンヨウほど小回りが利かないので、その動きにオニは着いて行けずに撒かれてしまう、みたいなことが繰り返される。

それ故に平和が保たれている部分もあるのかも知れないが、姿形はよく似ているのに、こういうところでも違いがあるのは面白い。

逆に、オニのメス、ナンヨウのオスの組み合わせならどうだったんだろう? すぐに捕まる? それとも体格差で撃退する? 想像は尽きない。

オニ、そしてオスのナンヨウマンタによる追尾は、かつていたオスほどには厳しくないものの、頻繁に見掛けるくらいにはしているようだ。

あんなに小さかったオスが追尾するようになったのか!! と、その成長ぶりを嬉しく思う反面、盛りの付いたオスの追尾の激しさを知っていると、メスたちが心配になってしまうのだ。

実際、黒のヒレには大きな傷がついていて、噛まれた跡であることは明かだ。

この傷を付けたのがナンヨウのオスなのかオニなのかは分からないが、交尾していたり、なんてことがあるのだろうか。今回はそれを聞いてみることはできなかったが、オニと黒のハイブリッドなんてことがあり得てしまうんだろうか?

ハイブリッドとなると、もろ手を挙げて喜べるようなものではないが、搬入の頃から知ってる2匹の子となると、これまた親戚のおじさんモード発動間違いなしだ。

ここ数年、美ら海水族館でのマンタの繁殖はなく、個人的に“静かな夏”を過ごしているが、黒の仔となれば、駆け付けない訳にはいかないが、果たして……!?

繁殖とか性成熟とか追尾とか、そういう話題ならジンベエザメに触れない訳にはいかなさそうだ。

というのも、現在、大水槽に1匹でいるジンベエザメ、ジンタが絶好調。繁殖に関連するような行動が頻発しているからだ。

例えば、反転しながらクラスパーを交差させるなどの行動。以前も時々見られていたが、時期的なものなのか、今ではかなりの高頻度で見られるようだ。

突然、目の前で始まったので、これまたピントのない写真だけど……

実際、今回の訪問でも何度かそんなシーンを目撃した。大水槽の周辺にいた時間なんて知れていたのに、である。

有り余る性衝動に突き動かされるのか、そうした衝動が高まると、水槽の周囲に貼られたシートを噛み、求愛するような行動も見られるのだとか。

盛りの付いた犬が人の足などにまとわりついて腰を振ってる、みたいな感じだろうか?

流石にそんな行動は見ることはできなかったが、常連の知人が撮った動画では確かにそんな行動が記録されていた。

当面、新たな個体は導入しないことが決定しているそうだが、確かに、ここに新たにメスを入れても、すぐさま激し過ぎる追尾や咬みつきを受けてしまいそうで、導入に慎重になるのは当たり前だろう。

もっともそれも、8.8mもある性成熟に達したオスのジンベエザメの追尾がどんなものか分かったからではあるのだけど、ジンタの成長とそれに伴う行動は、新たな知見をもたらしてくれるという意味で嬉しい反面、水槽内繁殖の成功という夢が正夢になるのはかなり難しそうだという現実も突きつけられているようで、複雑な気分だ。

ジンタの激しい追尾に耐えうる性成熟に達したメスがいれば、かなり高い確率で交尾までは成功すると思う。

しかし、そんなメスというと、恐らく10m前後はあるのだろうと思うが、そんな大きな個体があの水槽に入るのか? そもそも、生きたまま水族館まで運べるのか? 等々、課題は多そうだ。

それはともかく。

やっぱり、外洋性の超大型魚たちのこういう行動が見られたり、知らなかった何かを実際に見ることで知れたり、やっぱり美ら海水族館ってスゲェなぁ、ってあらためて思った。

イトマキエイ 2021 @海遊館 [エイ]

10 月29日、神戸に新しい水族館、「atoa(アトア)」がオープンした。

AQUARIUM×ARTでatoa。光や音を使った“イマドキ水族館”である。

atoaの説明によれば“水族館”ではなく“アクアリウム”であるとのこと。

水ではなくウォーターです!! みたいに聞こえるオレには、水族館をアクアリウムと言い違える意味がよく分からないのだけど、とにかく従来の水族館とは違ったものである、ということなのだろう……

本来なら、この続きが今回の内容だったはずなのだけど、自分のブログだからと好きなように書いたら、オープン翌日に出す内容じゃないよなぁと、自粛(笑)

という訳でここから先は全然別の話。

atoaに行った前日のこと。

久しぶりの関西ということで、海遊館に行くことにした。実に3年半ぶりくらい。

3匹めのイトマキエイが入ったり、ゾウギンザメの展示が開始されたりと、行きたい理由はあったのだけど、コロナ前の海遊館ときたら、すっかり中国人観光客に占拠されて“中国の水族館”みたいになってたから、なかなか足が向きにくくなっていた。

ちょうどコロナも落ち着き始め、中国人観光客も戻っていない今、まさに行き時だったのかも知れない。

海遊館に到着し、まずは大水槽へ。

あぁ、綺麗だ……

イトマキエイを見るは本当に久しぶり。その美しい姿に、何とも言えないありがたみ。

内側からじんわりくるみたいな感動。

イトマキエイはもちろんだが、ジンベエザメもシュモクザメも、今年になって見るのは初めて。これまで、見たきゃ見に行きゃいいじゃん!! なんて思ってたけど、それができなくなって、当たり前に見られると思ってた魚たちが見られなくなってみて、あらためてそのありがたみを実感した。ホント、ありがたい。

動画

前に見てから3年半前も経ってるから、ずいぶん大きくなってた。でも、初代の個体と比べると、まだそこまでのサイズにはなっていなさそう。

でも、体はふっくらしてて、よく食べてるんだろうなぁ、というのが見て取れた。

3匹めと思しき個体は、その前からいた2匹(と思しき個体)と比べると少し小さいようで、他の個体と近づくとちょっと小さいことが分かる。

搬入から今回も含め、見たのはたったの3回だけ。だから個体識別ができない。でも、連れ立って泳ぐことの多い2匹と、その2匹とはあまり近づかない1匹がいて、後から追加されたのは1匹でいることが多い個体なのだろうと推測。

どうせなら3匹でいるところを写真に収めたかったのだけど、5時間の間で3匹が近寄ったのは2回くらいしか見掛けなかった。

3匹が近寄った貴重な? ショット。この程度にしか集まってくれない。

イトマキエイ(Mobula japonica)は海遊館でしか見られない。

美ら海水族館でも展示されたことがあったけれど、長期飼育が簡単ではないのだろう。その期間は1年未満でしかなかった。

でも、海遊館ではパイオニアならではの何かがあるのか、現在の3匹もうまく飼えているようだ。

搬入直後の小さな頃から、美ら海水族館の大水槽にいるのと同じような魚たちと混泳しているのに、それによるトラブルなどもなく順調そう。何が違うんだろう?

でも、頭鰭が曲がって(開き気味になって)いる個体がいた。

美ら海水族館にいた個体でも見られたが、最後の頃、左右に開いてしまっていたその個体ほどは酷くはないが、横から見た時のフォルムがマンタよりも尖っているように見えるイトマキエイなので、ここの形が崩れてしまうのはそのカッコよさ、美しさにも影響するようで非常に惜しい。

見たところ、水槽にしっかり順応しているようで、どこかにぶつかってしまうようには思えないのだけど……

十字型をした海遊館の大水槽は、泳ぎ回る魚にとっては理想的とは言い難いように思う。

でも、見る側からすれば、狭くなった十字の先端部分に魚が来てくれれば近く見えるという利点がある。

また、水面から水底まで余すことなくさまざまな角度から見られるのもありがたい。

美ら海水族館でもどかしい思いを何度もしてきた身からすると、海遊館の視点の多さ、近さは魅力だとあらためて思った。

しかし、今回たまたまなのか、それともそういうものなのかは分からないが、やけに水が白濁りしているように感じたのが気になった。

照明の問題? はたまたアクリルの劣化? 海遊館も開館から30年もが経過した年代物であるからして、アクリルの透明さも当然、オープン時と比べれば落ちているはず。そのせいかも知れないが、クリアに見えないように感じたのは気になった。

もっとも、劣化してるのはオレの目かも知れないけれど。それだったらショックだな。

でもまぁ、ホント、いいもの見た感。好きな魚を見られて幸せなひとときでした。

AQUARIUM×ARTでatoa。光や音を使った“イマドキ水族館”である。

atoaの説明によれば“水族館”ではなく“アクアリウム”であるとのこと。

水ではなくウォーターです!! みたいに聞こえるオレには、水族館をアクアリウムと言い違える意味がよく分からないのだけど、とにかく従来の水族館とは違ったものである、ということなのだろう……

本来なら、この続きが今回の内容だったはずなのだけど、自分のブログだからと好きなように書いたら、オープン翌日に出す内容じゃないよなぁと、自粛(笑)

という訳でここから先は全然別の話。

atoaに行った前日のこと。

久しぶりの関西ということで、海遊館に行くことにした。実に3年半ぶりくらい。

3匹めのイトマキエイが入ったり、ゾウギンザメの展示が開始されたりと、行きたい理由はあったのだけど、コロナ前の海遊館ときたら、すっかり中国人観光客に占拠されて“中国の水族館”みたいになってたから、なかなか足が向きにくくなっていた。

ちょうどコロナも落ち着き始め、中国人観光客も戻っていない今、まさに行き時だったのかも知れない。

海遊館に到着し、まずは大水槽へ。

あぁ、綺麗だ……

イトマキエイを見るは本当に久しぶり。その美しい姿に、何とも言えないありがたみ。

内側からじんわりくるみたいな感動。

イトマキエイはもちろんだが、ジンベエザメもシュモクザメも、今年になって見るのは初めて。これまで、見たきゃ見に行きゃいいじゃん!! なんて思ってたけど、それができなくなって、当たり前に見られると思ってた魚たちが見られなくなってみて、あらためてそのありがたみを実感した。ホント、ありがたい。

動画

前に見てから3年半前も経ってるから、ずいぶん大きくなってた。でも、初代の個体と比べると、まだそこまでのサイズにはなっていなさそう。

でも、体はふっくらしてて、よく食べてるんだろうなぁ、というのが見て取れた。

3匹めと思しき個体は、その前からいた2匹(と思しき個体)と比べると少し小さいようで、他の個体と近づくとちょっと小さいことが分かる。

搬入から今回も含め、見たのはたったの3回だけ。だから個体識別ができない。でも、連れ立って泳ぐことの多い2匹と、その2匹とはあまり近づかない1匹がいて、後から追加されたのは1匹でいることが多い個体なのだろうと推測。

どうせなら3匹でいるところを写真に収めたかったのだけど、5時間の間で3匹が近寄ったのは2回くらいしか見掛けなかった。

3匹が近寄った貴重な? ショット。この程度にしか集まってくれない。

イトマキエイ(Mobula japonica)は海遊館でしか見られない。

美ら海水族館でも展示されたことがあったけれど、長期飼育が簡単ではないのだろう。その期間は1年未満でしかなかった。

でも、海遊館ではパイオニアならではの何かがあるのか、現在の3匹もうまく飼えているようだ。

搬入直後の小さな頃から、美ら海水族館の大水槽にいるのと同じような魚たちと混泳しているのに、それによるトラブルなどもなく順調そう。何が違うんだろう?

でも、頭鰭が曲がって(開き気味になって)いる個体がいた。

美ら海水族館にいた個体でも見られたが、最後の頃、左右に開いてしまっていたその個体ほどは酷くはないが、横から見た時のフォルムがマンタよりも尖っているように見えるイトマキエイなので、ここの形が崩れてしまうのはそのカッコよさ、美しさにも影響するようで非常に惜しい。

見たところ、水槽にしっかり順応しているようで、どこかにぶつかってしまうようには思えないのだけど……

十字型をした海遊館の大水槽は、泳ぎ回る魚にとっては理想的とは言い難いように思う。

でも、見る側からすれば、狭くなった十字の先端部分に魚が来てくれれば近く見えるという利点がある。

また、水面から水底まで余すことなくさまざまな角度から見られるのもありがたい。

美ら海水族館でもどかしい思いを何度もしてきた身からすると、海遊館の視点の多さ、近さは魅力だとあらためて思った。

しかし、今回たまたまなのか、それともそういうものなのかは分からないが、やけに水が白濁りしているように感じたのが気になった。

照明の問題? はたまたアクリルの劣化? 海遊館も開館から30年もが経過した年代物であるからして、アクリルの透明さも当然、オープン時と比べれば落ちているはず。そのせいかも知れないが、クリアに見えないように感じたのは気になった。

もっとも、劣化してるのはオレの目かも知れないけれど。それだったらショックだな。

でもまぁ、ホント、いいもの見た感。好きな魚を見られて幸せなひとときでした。

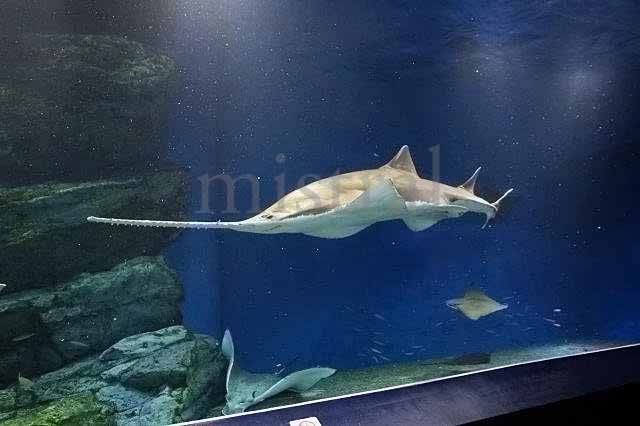

油壷マリンパークのノコギリエイ その後 [エイ]

惜しまれつつも先月で閉館してしまった油壷マリンパーク…… なのだけど、今、気になるのはそこにいた住人たちの行先だろう。

アシカやペンギンなどは早々に移動が開始されているようだが、大型のサメなどの魚たちはどこに行くんだろう? と個人的にも気になっていた。

あの魚が行くとしたらあそこかな? みたいな勝手な予測をしたりしていたのだけど、オレがもっとも気にしていた1匹は早々に新たな住み家への移動が終了していたらしい。

10月6日のことだ。

何気なくTwitterを眺めていたら、知人がノコギリエイの画像を上げてた。

個体も背景も見覚えのあるもの。そう、油壷のノコギリエイはアクアパーク品川へと移動していたのだ。

こういう情報を得るのは、やはりTwitterが圧倒的に早いね!!

翌日、品川の近くで用があったので、ちょっとアクアパークへも寄ってみた。

久しぶり!! というほどには時間が経っていないが、約3週間ぶりの再開はこれまで彼女がいたはずの水槽とはまるで違った水槽だったことが新鮮な感じ。

大きな魚の移動にはリスクしかないし、とりわけ大きなノコギリエイの移動なんて、無事にできるのだろうかと心配していたが、どうやらそんな心配は杞憂だったようで、魚体はとても綺麗な状態。うまく運べたことが見て取れた。

生きて無事に移動できて本当によかった!!

これまで何度も見てきた個体だが、違う水槽で見ると受ける印象も変わるもので、まず最初に驚いたのが、こんなに大きかったんだ!! とその大きさに驚かされた。

もちろん、小さいと思っていた訳ではないけれど、油壷で見ていた時よりもずっと大きく感じたのだ。

トンネル床のタイルで大体の大きさを測ってみたが、全長3.2~3.3mくらい。

アクアパーク品川にもともといるP.zijsronほどには大きくないのだけど、それでもかなり立派な個体だったことにあらためて驚かされた。

オレが行った時は、ちょうどトンネル水槽に餌が与えられていたが、その餌を食べるそぶりはまだなかった。

周辺に落ちてくる餌を求めて、他のエイがやってくると、それを避けるように動き出すが、またすぐに着底する、みたいな繰り返し。

そういうタイミングが泳ぐところを見るチャンスだったりもするのだけど、油壷では王者のごとく振舞っていたことを思うと、他の魚を嫌がって避けるなんていう行動自体が意外に見えてしまう。

奥行きに余裕のない油壷の水槽で器用にターンするのが習慣になっていたからか、アクアパークの水槽でも同じ場所でグルっとターンする泳ぎを見せてくれる。

これはアクアパークの個体では多分、できない芸当だ。この先もそういう泳ぎ方をするのかは分からないが、油壷出身らしい部分と言えるのではないだろうか。

この先気になるのは、この個体が新しい環境にうまく馴染んでくれるか、という点。

同じ水槽で長く暮らしている個体ほど、新しい環境に馴染みにくいもの。

とりわけ、今回引っ越してきた個体のような、若くない個体ならなおさらで、新しい環境に馴染み、餌を食べるようになるまでにはある程度の時間が掛ってもおかしくはない。

個体の性格にもよるのだけど、最悪、新しい環境に馴染めないまま、餌を受け入れずに死ぬ、なんていう可能性もなくはないので、なるべく早くに水槽に馴染み、以前のような“態度のデカさ”を見せてくれることを願うばかり。

油壷マリンパークの個体が移動してきたことで、アクアパーク品川では3種4匹のノコギリエイが展示されることとなった。

4匹のノコギリエイは、現在日本の水族館にいる2/3に相当する。この先、それが増えることはまずあり得ないことに加えて、3種類ものノコギリエイを展示する水族館なんて、世界唯一!? かも知れない。

アクアパーク品川はまさしく日本におけるノコギリエイの聖地と言ったところだろう。ついでに、エイの種類も16種類に!!

アクアパーク品川のトンネル水槽も、大きなエイがあれだけいる水槽としては決して広々とは言えないが、それでも油壷マリンパークの回遊水槽よりは大きいことは間違いない。この先、水槽に馴染めば、奥行きに余裕のないこれまでの水槽とは違った泳ぎや行動を見せてくれるようになるかも知れない。

何より、個人的には油壷の1/3ほどの時間で行ける水族館だから、その姿を見に行くのはこれまでよりもずっと簡単になったことはありがたい。

当のエイからすれば、移動などしたくなかっただろうけれど、現時点ではポジティブな引っ越しだったと歓迎したい。

あとは1日も早く今の環境に馴染んでくれることを重ねて願うのみ、だな。

アシカやペンギンなどは早々に移動が開始されているようだが、大型のサメなどの魚たちはどこに行くんだろう? と個人的にも気になっていた。

あの魚が行くとしたらあそこかな? みたいな勝手な予測をしたりしていたのだけど、オレがもっとも気にしていた1匹は早々に新たな住み家への移動が終了していたらしい。

10月6日のことだ。

何気なくTwitterを眺めていたら、知人がノコギリエイの画像を上げてた。

個体も背景も見覚えのあるもの。そう、油壷のノコギリエイはアクアパーク品川へと移動していたのだ。

こういう情報を得るのは、やはりTwitterが圧倒的に早いね!!

翌日、品川の近くで用があったので、ちょっとアクアパークへも寄ってみた。

久しぶり!! というほどには時間が経っていないが、約3週間ぶりの再開はこれまで彼女がいたはずの水槽とはまるで違った水槽だったことが新鮮な感じ。

大きな魚の移動にはリスクしかないし、とりわけ大きなノコギリエイの移動なんて、無事にできるのだろうかと心配していたが、どうやらそんな心配は杞憂だったようで、魚体はとても綺麗な状態。うまく運べたことが見て取れた。

生きて無事に移動できて本当によかった!!

これまで何度も見てきた個体だが、違う水槽で見ると受ける印象も変わるもので、まず最初に驚いたのが、こんなに大きかったんだ!! とその大きさに驚かされた。

もちろん、小さいと思っていた訳ではないけれど、油壷で見ていた時よりもずっと大きく感じたのだ。

トンネル床のタイルで大体の大きさを測ってみたが、全長3.2~3.3mくらい。

アクアパーク品川にもともといるP.zijsronほどには大きくないのだけど、それでもかなり立派な個体だったことにあらためて驚かされた。

オレが行った時は、ちょうどトンネル水槽に餌が与えられていたが、その餌を食べるそぶりはまだなかった。

周辺に落ちてくる餌を求めて、他のエイがやってくると、それを避けるように動き出すが、またすぐに着底する、みたいな繰り返し。

そういうタイミングが泳ぐところを見るチャンスだったりもするのだけど、油壷では王者のごとく振舞っていたことを思うと、他の魚を嫌がって避けるなんていう行動自体が意外に見えてしまう。

奥行きに余裕のない油壷の水槽で器用にターンするのが習慣になっていたからか、アクアパークの水槽でも同じ場所でグルっとターンする泳ぎを見せてくれる。

これはアクアパークの個体では多分、できない芸当だ。この先もそういう泳ぎ方をするのかは分からないが、油壷出身らしい部分と言えるのではないだろうか。

この先気になるのは、この個体が新しい環境にうまく馴染んでくれるか、という点。

同じ水槽で長く暮らしている個体ほど、新しい環境に馴染みにくいもの。

とりわけ、今回引っ越してきた個体のような、若くない個体ならなおさらで、新しい環境に馴染み、餌を食べるようになるまでにはある程度の時間が掛ってもおかしくはない。

個体の性格にもよるのだけど、最悪、新しい環境に馴染めないまま、餌を受け入れずに死ぬ、なんていう可能性もなくはないので、なるべく早くに水槽に馴染み、以前のような“態度のデカさ”を見せてくれることを願うばかり。

油壷マリンパークの個体が移動してきたことで、アクアパーク品川では3種4匹のノコギリエイが展示されることとなった。

4匹のノコギリエイは、現在日本の水族館にいる2/3に相当する。この先、それが増えることはまずあり得ないことに加えて、3種類ものノコギリエイを展示する水族館なんて、世界唯一!? かも知れない。

アクアパーク品川はまさしく日本におけるノコギリエイの聖地と言ったところだろう。ついでに、エイの種類も16種類に!!

アクアパーク品川のトンネル水槽も、大きなエイがあれだけいる水槽としては決して広々とは言えないが、それでも油壷マリンパークの回遊水槽よりは大きいことは間違いない。この先、水槽に馴染めば、奥行きに余裕のないこれまでの水槽とは違った泳ぎや行動を見せてくれるようになるかも知れない。

何より、個人的には油壷の1/3ほどの時間で行ける水族館だから、その姿を見に行くのはこれまでよりもずっと簡単になったことはありがたい。

当のエイからすれば、移動などしたくなかっただろうけれど、現時点ではポジティブな引っ越しだったと歓迎したい。

あとは1日も早く今の環境に馴染んでくれることを重ねて願うのみ、だな。

沖縄に行けないなら品川に行けばいいじゃない!! [エイ]

落ち着く気配どころか、状況が悪くなるばかりのコロナ禍。

休館を強いられる施設も少なくないようで、なかなか各地の水族館には出掛けにくい状況が続いている。

そんな中“マンタ見たいなぁ~”

溜め息ともつかない願望を吐き出しつつ、美ら海水族館に思いを馳せていた時、ふと思い出した。

マンタはウチからもっとも近い水族館で見られることを。

という訳で久しぶりにアクアパーク品川まで行ってきた。と言ってももう1ヵ月も前の話だけれど。

気付けば2年ぶりくらいの訪問だったのだけど、本当に便利だとあらためて思った。

マンタがいる目的の水槽は……

オレが行った直前に餌をもらったらしく、細かな破片がいっぱい漂ってる。おまけに、ダイバーが掃除をしていたりして水も少々濁っている。

どうやら、最高のタイミングではなかった模様。

ガッカリしそうな状況なのに、今回はガッカリするどころか気分がアガるのを実感したくらいだった。

その理由は簡単。

マンタもシノノメサカタザメもツマグロも、今年見るのが初めてだったから。

よく見知ったつもりのこれら大好きな魚たち。例年ならこの時期までに、あちこちで何度も見ているはずなのに、今年はまだ1度も見てなかった。

それに加えて、餌の直後ということもあったのだろう。魚たちの動きはよく、ジッとしていることの多いノコギリエイたちもよく泳いでいてくれて、そんな多くのエイたちが乱舞する光景を見ていたら、そりゃ楽しいってもんだよね。

エイたちの顔ぶれは2年前と変わっていなかったものの、脇役たちには変化もあったようで、大きく育ったヨスジフエダイの群れなど、以前はいたのに姿が見えなくなったものもいくつか。

そんな脇役連中にも楽しませてもらおうと思っていたので少し残念だが、今年これまでオレが見た最大の水槽でもあるアクアパーク品川のトンネル水槽は、十分以上にオレを楽しませてくれた。

水槽を眺めながら、あらためて思った。

アクアパーク品川って、エイの水族館だよな、って。

“サメに力を入れてます!!”みたいな水族館はいくつもあるのに、エイにはそれがない。

エイにサメほどの集客力がないからなのだろうけど、サメ以上の種類数と多様性を持つグループながら、それを推す施設がないのは少々残念に感じる。サメと同じくらい、もしかしたらそれ以上にエイも好きなオレとしてはね。

水族館のSNSなどで“〇〇ザメの展示を開始しました”とアナウンスがあれば、慌てて駆け付けるサメ好きは少なくない。

対してエイ。そもそも“〇〇エイを展示しました”というアナウンス自体をほとんど見掛けない気がするし、あったとしても、その日の内に駆け付けるような人はいるのかな? くらいな感じ。それがオニイトマキエイであっても、だ。

ちなみに、オレのブログでは両者の人気の差は絶対的だ。サメの話題のブログには多くのアクセスがあり人気記事となるが、それがエイだとそうはならない。観賞魚飼育者のアクセスがある淡水エイが多少いいくらいな感じだろうか。

水族館に足を運ぶ人だけでなく、サメなら沢山ある書籍類もほとんどないし、そもそも沢山いるサメの研究者に対して、エイの研究者っているの? というくらいその印象が薄い。

研究者や水族館スタッフでも一般の人と同様、エイよりサメが好きだという人が多いのだろうか?

ところが、アクアパーク品川ときたら、大水槽だけで15種類ものエイがいて、しかもマンタとかノコギリエイとかシノノメサカタザメとかエイ界のスーパースター級の種類が揃っている。

かつては淡水エリアの水槽に淡水エイがいたこともあったから、20種近いエイがいた時代もあったのだ。これはもう、エイに力を入れている“エイの水族館”と言ってもいいだろう。

エイを目的に出掛ける水族館がすぐに思い付かないことは前にも書いた。

もちろん、あの種類ならここ、この種類はあそこ、みたいな施設はあるけれど、サメみたいな“力入れてます!!”的なエイへのこだわりを感じさせる水族館というと、シーライフ名古屋くらい? Twitterを見る限り、GAOも力を入れつつある?

そういう意味では、アクアパーク品川のエイの充実ぶりは、エイ好きには貴重だ。

もっとそれを強くアピールすればいいのに、と思う反面、エイにサメのような人気がないことを思うと、わざわざそんなこと謳わないよなぁ、とも思ったり。

まぁ、グダグダ文字を並べてきたけれど、この話の結論としては、久しぶりに行った水族館が楽しかった、ということだな(笑)

休館を強いられる施設も少なくないようで、なかなか各地の水族館には出掛けにくい状況が続いている。

そんな中“マンタ見たいなぁ~”

溜め息ともつかない願望を吐き出しつつ、美ら海水族館に思いを馳せていた時、ふと思い出した。

マンタはウチからもっとも近い水族館で見られることを。

という訳で久しぶりにアクアパーク品川まで行ってきた。と言ってももう1ヵ月も前の話だけれど。

気付けば2年ぶりくらいの訪問だったのだけど、本当に便利だとあらためて思った。

マンタがいる目的の水槽は……

オレが行った直前に餌をもらったらしく、細かな破片がいっぱい漂ってる。おまけに、ダイバーが掃除をしていたりして水も少々濁っている。

どうやら、最高のタイミングではなかった模様。

ガッカリしそうな状況なのに、今回はガッカリするどころか気分がアガるのを実感したくらいだった。

その理由は簡単。

マンタもシノノメサカタザメもツマグロも、今年見るのが初めてだったから。

よく見知ったつもりのこれら大好きな魚たち。例年ならこの時期までに、あちこちで何度も見ているはずなのに、今年はまだ1度も見てなかった。

それに加えて、餌の直後ということもあったのだろう。魚たちの動きはよく、ジッとしていることの多いノコギリエイたちもよく泳いでいてくれて、そんな多くのエイたちが乱舞する光景を見ていたら、そりゃ楽しいってもんだよね。

エイたちの顔ぶれは2年前と変わっていなかったものの、脇役たちには変化もあったようで、大きく育ったヨスジフエダイの群れなど、以前はいたのに姿が見えなくなったものもいくつか。

そんな脇役連中にも楽しませてもらおうと思っていたので少し残念だが、今年これまでオレが見た最大の水槽でもあるアクアパーク品川のトンネル水槽は、十分以上にオレを楽しませてくれた。

水槽を眺めながら、あらためて思った。

アクアパーク品川って、エイの水族館だよな、って。

“サメに力を入れてます!!”みたいな水族館はいくつもあるのに、エイにはそれがない。

エイにサメほどの集客力がないからなのだろうけど、サメ以上の種類数と多様性を持つグループながら、それを推す施設がないのは少々残念に感じる。サメと同じくらい、もしかしたらそれ以上にエイも好きなオレとしてはね。

水族館のSNSなどで“〇〇ザメの展示を開始しました”とアナウンスがあれば、慌てて駆け付けるサメ好きは少なくない。

対してエイ。そもそも“〇〇エイを展示しました”というアナウンス自体をほとんど見掛けない気がするし、あったとしても、その日の内に駆け付けるような人はいるのかな? くらいな感じ。それがオニイトマキエイであっても、だ。

ちなみに、オレのブログでは両者の人気の差は絶対的だ。サメの話題のブログには多くのアクセスがあり人気記事となるが、それがエイだとそうはならない。観賞魚飼育者のアクセスがある淡水エイが多少いいくらいな感じだろうか。

水族館に足を運ぶ人だけでなく、サメなら沢山ある書籍類もほとんどないし、そもそも沢山いるサメの研究者に対して、エイの研究者っているの? というくらいその印象が薄い。

研究者や水族館スタッフでも一般の人と同様、エイよりサメが好きだという人が多いのだろうか?

ところが、アクアパーク品川ときたら、大水槽だけで15種類ものエイがいて、しかもマンタとかノコギリエイとかシノノメサカタザメとかエイ界のスーパースター級の種類が揃っている。

かつては淡水エリアの水槽に淡水エイがいたこともあったから、20種近いエイがいた時代もあったのだ。これはもう、エイに力を入れている“エイの水族館”と言ってもいいだろう。

エイを目的に出掛ける水族館がすぐに思い付かないことは前にも書いた。

もちろん、あの種類ならここ、この種類はあそこ、みたいな施設はあるけれど、サメみたいな“力入れてます!!”的なエイへのこだわりを感じさせる水族館というと、シーライフ名古屋くらい? Twitterを見る限り、GAOも力を入れつつある?

そういう意味では、アクアパーク品川のエイの充実ぶりは、エイ好きには貴重だ。

もっとそれを強くアピールすればいいのに、と思う反面、エイにサメのような人気がないことを思うと、わざわざそんなこと謳わないよなぁ、とも思ったり。

まぁ、グダグダ文字を並べてきたけれど、この話の結論としては、久しぶりに行った水族館が楽しかった、ということだな(笑)

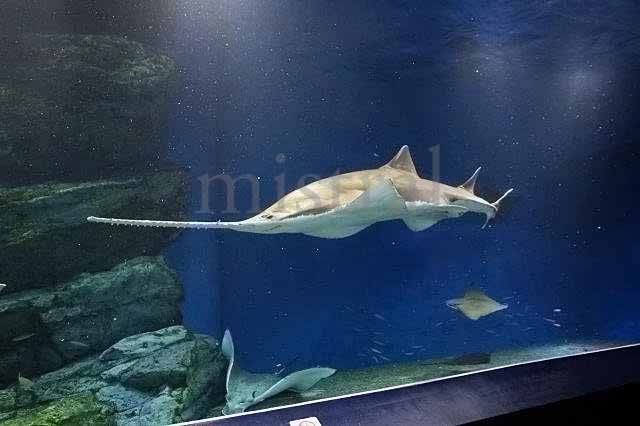

トゲめくエイと激レア淡水エイ@アクアトトぎふ [エイ]

へミトリゴン・ラオスエンシスだと!?

昨年12月の終わり頃だっただろうか。アクアトトの公式SNSで企画展「トゲめくエイ」の開始のアナウンスと合わせてアップされた画像に付けられていた解説キャプション。

アカエイかと思ったそのエイは、見たことも聞いたこともない種類。しかも淡水性だという!!

アカエイと見間違うくらいなので、見た目にはまるで“珍しそうな感じ”がなかったが、珍しい種類であることはもちろん、これまで見たことないのは間違いない。

慌てて岐阜に…… となるところが、コロナ感染拡大の第三波が襲来。年が変わるや否や非常事態宣言が発令されてしまったため、行けなくなってしまった。

しかし、企画展の期間は4月の半ばまである。コロナ禍はまさに第四波到来、みたいなタイミングだったけれど、この機会を逃すと次がいつになるか分からない。

ということで会期ギリギリのタイミングで駆け込んだ。

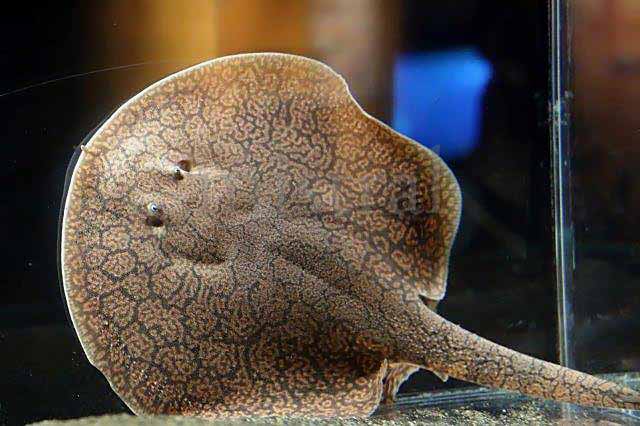

これがそのへミトリゴン・ラオスエンシスなのか!!

尾が著しく長いお陰で? 想像していたよりもアカエイには似ていないという印象。

眼が黒目がちだったり、体つきが“淡水エイらしい雰囲気”などのアカエイとの違いが“見たことないエイ”を見ている感覚をより強いものにしてくれた。

やっぱり実物を見なくちゃだな!! と思わせてくれたものの、全然動いてくれない。

噴水孔が動いていたから生きていることは分かったし、水底に糞が落ちていることから、餌もちゃんと食べているのも分かった。だけどまったく動かない。

10時くらいに入館し、まずは目的のこのエイのところへと向かったのだけど、それから何度水槽の前に行っても動いてない。

あまりにも動かないので、通りがかったスタッフ氏に、動かないのが普通の状態なのかと尋ねてみたほど。

そのスタッフ氏によれば、まったく動かない訳ではなく、動く時は動いてる、と。ただ、砂をかぶった“お休みモード”にある時は、いつ動き出すか…… と話してくれた。

諦めて帰ろうかと思い始めた13時半頃、ようやく動く姿を見せてくれた。

向かいの水槽にいたアカエイは一瞬たりとも動きを止めることのなかったのに対し、動き始めてからも比較的静かな感じ。おとなしい種類(個体の性格?)なのかも。

大きさは体盤の直径が約30㎝ほど。最大でその倍ほどになるらしいが、展示個体は成熟してることを思わせるかなり立派なクラスパーを持ったオス。オスはこのくらいが成熟サイズなのかも知れない。

この先、またどこかで見られるかは分からないから、見られて本当に良かった!!

貴重な? 動いている様子。

この企画展、会期は明日11日まで。見ておきたいという人は、今日明日中にアクアトトぎふに急げ!!

余談ながら、アカエイ(Hemitrygon akajei)も知らない内に属が変わっていたらしく、現在はラオスエンシスと同じヘミトリゴン属に分類されている。

淡水エイ。とりわけ南米産のものは水族館でも珍しくはないが、種類で言えば見られるのはモトロかポルカドットのどちらかであることが多く、それ以外が展示されていることは稀だ。

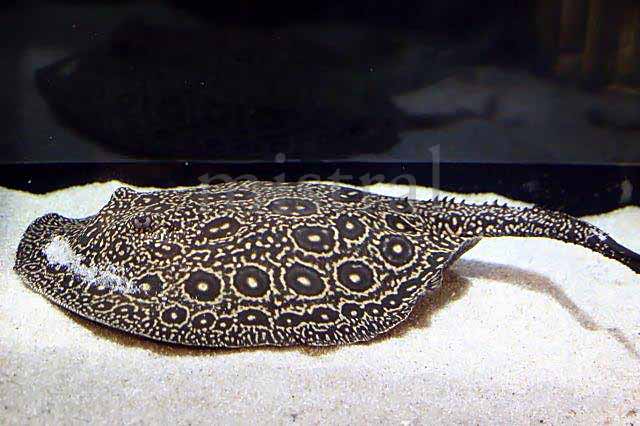

しかし、この企画展ではモトロとポルカドット以外に3種類が展示されていて、そのうちのひとつがプレシオトリゴン・ナナ。

H.ラオスエンシスに負けず劣らずの激レア種だが、ラオスエンシスとは違い、こちらは見た目からして珍しさが感じられる華やかさ? が魅力(笑)

なかがわ水遊園で見た個体も、結構活発に動き回っていたけど、ここにいたものもよく動く個体で、動かないラオスエンシス待ちをしてる間、オレを楽しませてくれた。

アクアトトのこの企画展が終了しても、なかがわ水遊園に行けば会えるはずなので、会期中に間に合わないという人はなかがわへどうぞ。でも、外光の影響で見にくいなかがわ水遊園よりも、アクアトトの水槽の方が見やすいけれど。

そして2種類めがクロコダイルスティングレイ。

2匹が展示されていたが、モトロやポルカドットと並ぶ“陽気”な種類なので、2匹がそれぞれよく動く!!

個人的には珍しさを感じる種類ではないのだけど、水族館では見掛けない種類だし、特徴的な柄と、動きの多さは見ていて楽しいのではないだろうか。

さらにもう1種がポタモトリゴン・ファルクネリ。流通名として一般的なフラワータイガースティングレイとして展示されていた。

見るからに状態のよさそうな、とても綺麗な個体。

1度落ち着いてしまえばそれほど弱い訳でもないようだが、かつてのイメージなのか、個人的には虚弱なイメージがあって、そこそこ大きな個体が元気そうにしてるだけで何となくありがたみを感じてしまう(笑)

ただ、この種類もあまり活発に動き回る方ではない、どちらかというと“陰気”なタイプ。ラオスエンシスよりは動いていたけれど、それでも1度動かなくなるとそのままジッとしちゃう、みたいな感じ。

いつまで経っても動いてくれないラオスエンシスに心折れそうになり始めた頃、斜め向かいの水槽でこのフラワータイガーも動かなくなったので、オレの気分は盛り下がった。

ただ、とても綺麗な個体なので、一見の価値アリです!!

昨年12月の終わり頃だっただろうか。アクアトトの公式SNSで企画展「トゲめくエイ」の開始のアナウンスと合わせてアップされた画像に付けられていた解説キャプション。

アカエイかと思ったそのエイは、見たことも聞いたこともない種類。しかも淡水性だという!!

アカエイと見間違うくらいなので、見た目にはまるで“珍しそうな感じ”がなかったが、珍しい種類であることはもちろん、これまで見たことないのは間違いない。

慌てて岐阜に…… となるところが、コロナ感染拡大の第三波が襲来。年が変わるや否や非常事態宣言が発令されてしまったため、行けなくなってしまった。

しかし、企画展の期間は4月の半ばまである。コロナ禍はまさに第四波到来、みたいなタイミングだったけれど、この機会を逃すと次がいつになるか分からない。

ということで会期ギリギリのタイミングで駆け込んだ。

これがそのへミトリゴン・ラオスエンシスなのか!!

尾が著しく長いお陰で? 想像していたよりもアカエイには似ていないという印象。

眼が黒目がちだったり、体つきが“淡水エイらしい雰囲気”などのアカエイとの違いが“見たことないエイ”を見ている感覚をより強いものにしてくれた。

やっぱり実物を見なくちゃだな!! と思わせてくれたものの、全然動いてくれない。

噴水孔が動いていたから生きていることは分かったし、水底に糞が落ちていることから、餌もちゃんと食べているのも分かった。だけどまったく動かない。

10時くらいに入館し、まずは目的のこのエイのところへと向かったのだけど、それから何度水槽の前に行っても動いてない。

あまりにも動かないので、通りがかったスタッフ氏に、動かないのが普通の状態なのかと尋ねてみたほど。

そのスタッフ氏によれば、まったく動かない訳ではなく、動く時は動いてる、と。ただ、砂をかぶった“お休みモード”にある時は、いつ動き出すか…… と話してくれた。

諦めて帰ろうかと思い始めた13時半頃、ようやく動く姿を見せてくれた。

向かいの水槽にいたアカエイは一瞬たりとも動きを止めることのなかったのに対し、動き始めてからも比較的静かな感じ。おとなしい種類(個体の性格?)なのかも。

大きさは体盤の直径が約30㎝ほど。最大でその倍ほどになるらしいが、展示個体は成熟してることを思わせるかなり立派なクラスパーを持ったオス。オスはこのくらいが成熟サイズなのかも知れない。

この先、またどこかで見られるかは分からないから、見られて本当に良かった!!

貴重な? 動いている様子。

この企画展、会期は明日11日まで。見ておきたいという人は、今日明日中にアクアトトぎふに急げ!!

余談ながら、アカエイ(Hemitrygon akajei)も知らない内に属が変わっていたらしく、現在はラオスエンシスと同じヘミトリゴン属に分類されている。

淡水エイ。とりわけ南米産のものは水族館でも珍しくはないが、種類で言えば見られるのはモトロかポルカドットのどちらかであることが多く、それ以外が展示されていることは稀だ。

しかし、この企画展ではモトロとポルカドット以外に3種類が展示されていて、そのうちのひとつがプレシオトリゴン・ナナ。

H.ラオスエンシスに負けず劣らずの激レア種だが、ラオスエンシスとは違い、こちらは見た目からして珍しさが感じられる華やかさ? が魅力(笑)

なかがわ水遊園で見た個体も、結構活発に動き回っていたけど、ここにいたものもよく動く個体で、動かないラオスエンシス待ちをしてる間、オレを楽しませてくれた。

アクアトトのこの企画展が終了しても、なかがわ水遊園に行けば会えるはずなので、会期中に間に合わないという人はなかがわへどうぞ。でも、外光の影響で見にくいなかがわ水遊園よりも、アクアトトの水槽の方が見やすいけれど。

そして2種類めがクロコダイルスティングレイ。

2匹が展示されていたが、モトロやポルカドットと並ぶ“陽気”な種類なので、2匹がそれぞれよく動く!!

個人的には珍しさを感じる種類ではないのだけど、水族館では見掛けない種類だし、特徴的な柄と、動きの多さは見ていて楽しいのではないだろうか。

さらにもう1種がポタモトリゴン・ファルクネリ。流通名として一般的なフラワータイガースティングレイとして展示されていた。

見るからに状態のよさそうな、とても綺麗な個体。

1度落ち着いてしまえばそれほど弱い訳でもないようだが、かつてのイメージなのか、個人的には虚弱なイメージがあって、そこそこ大きな個体が元気そうにしてるだけで何となくありがたみを感じてしまう(笑)

ただ、この種類もあまり活発に動き回る方ではない、どちらかというと“陰気”なタイプ。ラオスエンシスよりは動いていたけれど、それでも1度動かなくなるとそのままジッとしちゃう、みたいな感じ。

いつまで経っても動いてくれないラオスエンシスに心折れそうになり始めた頃、斜め向かいの水槽でこのフラワータイガーも動かなくなったので、オレの気分は盛り下がった。

ただ、とても綺麗な個体なので、一見の価値アリです!!

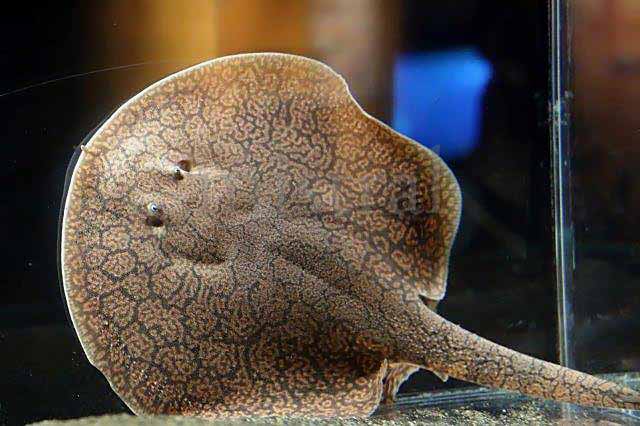

激レア淡水エイ@なかがわ水遊園 [エイ]

9月13日、なかがわ水遊園のFacebookページに「珍しいアマゾン川のエイを展示しました」という書き込みが上がった。

Plesiotrygon nana(プレシオトリゴン・ナナ)なる種類だそうで、載っていた画像のエイは確かに見たことがないものだった。

プレシオトリゴン属といえば、iwamae種が知られている。

これまでずっとその1属1種だと思っていたのだけど、2011年にこのnana種が記載されていたらしく、知らない間に2種になってた!!

そんなP.nana、観賞魚として日本に入ったことはないのだろう。見たこと、聞いたことはもちろん、存在すら知らなかった。

それが展示されているとあれば、見に行かない訳にはいかないというもの。

という訳で、なかがわ水遊園まで行ってきた。

久しぶりなので色々目移りしてしまうが、なるべく他の水槽には目をくれず、目的のエイを目指す。

これがプレシオトリゴン・ナナなのか!!

同属のiwamae種にも通じる体型と長い尾。なるほどプレシオトリゴン属らしい。

iwamae種と比べると、眼がやや大きくちょこんと飛び出しているような印象。

非常に状態がいいのか、あるいはそういう種類(個体の性格?)なのか、よく動き回る。iwamae種は動かないイメージが強かったから、ちょっと意外だったくらい。

また、体色も不思議な感じ。

柄はフラワータイガーによく似ていたけれど、大きく違うのはその色。

遠目にはオレンジ色のエイ、みたいに見える体色も、光の当たり具合によってピンク色っぽく見えたりもする赤系統の色合い。

その色合いがアルビノクロコを連想させるようで、見るほどに不思議な色合い。ひとまず綺麗なのは間違いない!!

ペルーのウカヤリ川産だそうだが、驚くのはそこからやってきたものがそのまま展示されている訳ではないこと。展示個体は何と、水遊園生まれなのだとか!!

ペルーから連れて帰ってきた個体をバックヤードで飼育。そこから生まれたのが展示個体。

水遊園のスタッフ氏に聞いた訳ではないので定かではないが、妊娠個体から生まれたものではなさそうだ。

展示個体の状態の良さは、日本(水遊園)生まれによる部分もあるのかも知れない。

もうひとつ意外だったのがサイズ。小ささだ。

展示個体は尾が長い分、体長こそそこそこありそうだが、体盤幅は25㎝ほど。

幼魚なのかと思ったが、クラスパーはそこそこの長さがあって、幼魚ではないことが見て取れた。

つまり、P.nanaはあまり大きくならない種類だということが想像できる。

Fishbaseによれば最大サイズ24.7㎝とのことなので、十分に成熟したものであることは間違いないようだ。

自分より小さなカラシンしかいない水槽では我が物顔に振舞っていたが、モトロやポルカドットなどに比べるとおとなしく物静かな種類なのだろうと思う。サイズもずっと小さいし。

そう考えると、将来的にアマゾン大水槽に移動するとも思いにくいし、ずっとこのままこの水槽で展示されるんだろうか? その方が間違いなく見やすいので、このエイを目的に来る人にとっては、その方がいい気がするのだけれど……

かなりマニアックな存在であることに加え、淡水エイが好きな人の間でも、Plesiotrygonはその飼いにくさもあり、人気が高いとは言えない印象があるが、とても珍しく、かつ綺麗なエイであることは間違いない。しかも、見られるのは恐らく、この展示個体が日本で唯一ではないかと思う。

サメに比べるとエイに興味がある人は少数派だが、そんな人は是非とも見に行くべきだと思う。

Plesiotrygon nana(プレシオトリゴン・ナナ)なる種類だそうで、載っていた画像のエイは確かに見たことがないものだった。

プレシオトリゴン属といえば、iwamae種が知られている。

これまでずっとその1属1種だと思っていたのだけど、2011年にこのnana種が記載されていたらしく、知らない間に2種になってた!!

そんなP.nana、観賞魚として日本に入ったことはないのだろう。見たこと、聞いたことはもちろん、存在すら知らなかった。

それが展示されているとあれば、見に行かない訳にはいかないというもの。

という訳で、なかがわ水遊園まで行ってきた。

久しぶりなので色々目移りしてしまうが、なるべく他の水槽には目をくれず、目的のエイを目指す。

これがプレシオトリゴン・ナナなのか!!

同属のiwamae種にも通じる体型と長い尾。なるほどプレシオトリゴン属らしい。

iwamae種と比べると、眼がやや大きくちょこんと飛び出しているような印象。

非常に状態がいいのか、あるいはそういう種類(個体の性格?)なのか、よく動き回る。iwamae種は動かないイメージが強かったから、ちょっと意外だったくらい。

また、体色も不思議な感じ。

柄はフラワータイガーによく似ていたけれど、大きく違うのはその色。

遠目にはオレンジ色のエイ、みたいに見える体色も、光の当たり具合によってピンク色っぽく見えたりもする赤系統の色合い。

その色合いがアルビノクロコを連想させるようで、見るほどに不思議な色合い。ひとまず綺麗なのは間違いない!!

ペルーのウカヤリ川産だそうだが、驚くのはそこからやってきたものがそのまま展示されている訳ではないこと。展示個体は何と、水遊園生まれなのだとか!!

ペルーから連れて帰ってきた個体をバックヤードで飼育。そこから生まれたのが展示個体。

水遊園のスタッフ氏に聞いた訳ではないので定かではないが、妊娠個体から生まれたものではなさそうだ。

展示個体の状態の良さは、日本(水遊園)生まれによる部分もあるのかも知れない。

もうひとつ意外だったのがサイズ。小ささだ。

展示個体は尾が長い分、体長こそそこそこありそうだが、体盤幅は25㎝ほど。

幼魚なのかと思ったが、クラスパーはそこそこの長さがあって、幼魚ではないことが見て取れた。

つまり、P.nanaはあまり大きくならない種類だということが想像できる。

Fishbaseによれば最大サイズ24.7㎝とのことなので、十分に成熟したものであることは間違いないようだ。

自分より小さなカラシンしかいない水槽では我が物顔に振舞っていたが、モトロやポルカドットなどに比べるとおとなしく物静かな種類なのだろうと思う。サイズもずっと小さいし。

そう考えると、将来的にアマゾン大水槽に移動するとも思いにくいし、ずっとこのままこの水槽で展示されるんだろうか? その方が間違いなく見やすいので、このエイを目的に来る人にとっては、その方がいい気がするのだけれど……

かなりマニアックな存在であることに加え、淡水エイが好きな人の間でも、Plesiotrygonはその飼いにくさもあり、人気が高いとは言えない印象があるが、とても珍しく、かつ綺麗なエイであることは間違いない。しかも、見られるのは恐らく、この展示個体が日本で唯一ではないかと思う。

サメに比べるとエイに興味がある人は少数派だが、そんな人は是非とも見に行くべきだと思う。

ロストチェンバー水族館の気になるエイ [エイ]

今週も引き続き、ロストチェンバー水族館の大水槽の話。

ロストチェンバー水族館の大水槽にはエイも沢山泳いでいた。

同じ種類を重複カウントしている可能性もあるけれど、ざっと見た限り、11種類。

オレの見立て通りなら、かなりの多さだ。

マダラトビエイやシノノメサカタザメなど、日本の水族館でもよく見られる種類もいる。でも、シノノメはともかく、マダラトビエイは白い柄が大きくはっきりしていて、その面積も大きい。別種なのか!? みたいに思えてしまうのだけど……

しかし、同じく水槽に沢山いたウシバナトビエイは日本で見るものとは違う種類だと思う。

写真では分かりにくいが、とにかくデカいのだ!!

日本で見るウシバナトビエイというと、体の幅が1mくらいの大きさのものが普通で、それほど巨大なエイというイメージはないと思う。

しかし、ここの大水槽を泳いでいるものときたら、どれも1.5mはありそうな大きさ。

こんなデカいウシバナ、見たことない!!

気になるのはその種類。日本の水族館でも見られるRhinoptera javanicaではなさそうだが、FishBaseによると最大165㎝なんて書いてあるから、それならこれもあり得るのか?

泳いでいた個体はどれも、結構年季が入っていそうな雰囲気だったけれど、日本の水族館で10年以上飼われている個体でも、こんなサイズ、雰囲気のものは見たことがない。

サイズ的には最大2mになるというR.marginataが近そうだ。地中海産とのことなので、ドバイからもそう遠くないし……

日本で馴染み深いけれど、ウシバナ同様、見知ったものとは違う!? みたいな感じだったのはヒョウモンオトメエイ。

サイズはともかく、明確なヒョウ柄の個体がおらず、どちらかというと細かいスポット状の模様のものが多かった。

ヒョウモンオトメエイというと、派手な印象があるが、ここで泳いでいたものは派手さは控えめ。むしろ、一般的なエイみたいな色合い。

細かいスポット模様のヒョウモンオトメエイというと、シーライフ名古屋にいるHimantura australisを思い浮かべるが、同種なのだろうか? 雰囲気は結構違っているように感じたが…… H.australisは1匹しか見たことがないので何とも……

ヒョウモンオトメエイもいくつかの種類が知られているけれど、これもまた未知の種類なのだろうか。それとも、老成するとこんな感じになるんだろうか?

未知なウシバナトビエイにヒョウモンオトメエイ。まるでシーライフ名古屋のエイ話みたいだが、もうひとつ。

日本ではシーライフ名古屋だけで見られるツカエイもいた。それも沢山!!

次から次へと登場する見たことない魚の前に、茶色いエイまで気が回らなかったが、よく見るとヒラヒラした尻尾。ツカエイだった。

数も多く何匹いるのかは分からないくらいで、ここではまるで珍しくないくらいにはいる。

しかも、デカい!!

このツカエイに限らず、日本では珍しいけど、ここには沢山いる、みたいな魚も多く、そういう意味ではホント、気の休まらない(笑)幸せな水槽だった。

日本ではあまり気にしないのに、ここではやけに気になったのがトンガリサカタザメ。

数こそ多くなかったものの、この水槽では最大級の大きさで、かつ水槽内を循環するように泳いでいてくれるので、定期的に目の前に現れる、そんな感じだった。

気になった理由は、日本の水族館で見知ったものとはこれまた違った気がしたから。

2種類(タイプ?)いて、まずはトンガリⅠ。

濃い茶色い体に、小さな白いスポットが並ぶ。

ここまでは日本の水族館でも見られるRhynchobatus djiddensisでも普通に見られる特徴だが、この個体はその白いスポットがきちんと2列になっていて、規則正しく並んでいる。

その整然とした模様の並びが気になったのだけど、こんなにきちんとした2列の白点を持つ個体を見た憶えはない。R.djiddensisとは違う種類だろうか?

はたまた個体差の範疇か?

気になるトンガリサカタザメ(トンガリⅡ)はもう1匹いて、こちらはサイズが上記トンガリⅠよりも大きい。

さらに、模様は花びらみたいな柄が密に並んでいるが、規則性はなく、その色も薄い。

また、体色もトンガリⅠよりも薄く、こげ茶に対して黄土色、みたいな感じ。

体色はともかく、柄に関しては、こんな個体はこれまで見たことがなく、これまた見たことない種類? となった訳だが、家に帰って以降、Rhynchobatus属のエイたちをいろいろ画像検索してみるも、外見からはどれも同じようにしか見えず……

もしかするとこの個体も、R.djiddensisのカラーバリエーションのひとつ、なのかも知れない?

サメとかエイとか、外見から種類が分かりづらいものは、正体に辿り着きにくく、想像や妄想に近いのだけど、オレがやってることは研究や分類ではないので、それでもいいと思っている。楽しんでるだけなのでね。

でも、水族館から戻った後にも、これだけ楽しませてもらえたのだから、やっぱりロストチェンバー水族館は楽しかった!! という結論に尽きるのだけどね。

ロストチェンバー水族館の大水槽にはエイも沢山泳いでいた。

同じ種類を重複カウントしている可能性もあるけれど、ざっと見た限り、11種類。

オレの見立て通りなら、かなりの多さだ。

マダラトビエイやシノノメサカタザメなど、日本の水族館でもよく見られる種類もいる。でも、シノノメはともかく、マダラトビエイは白い柄が大きくはっきりしていて、その面積も大きい。別種なのか!? みたいに思えてしまうのだけど……

しかし、同じく水槽に沢山いたウシバナトビエイは日本で見るものとは違う種類だと思う。

写真では分かりにくいが、とにかくデカいのだ!!

日本で見るウシバナトビエイというと、体の幅が1mくらいの大きさのものが普通で、それほど巨大なエイというイメージはないと思う。

しかし、ここの大水槽を泳いでいるものときたら、どれも1.5mはありそうな大きさ。

こんなデカいウシバナ、見たことない!!

気になるのはその種類。日本の水族館でも見られるRhinoptera javanicaではなさそうだが、FishBaseによると最大165㎝なんて書いてあるから、それならこれもあり得るのか?

泳いでいた個体はどれも、結構年季が入っていそうな雰囲気だったけれど、日本の水族館で10年以上飼われている個体でも、こんなサイズ、雰囲気のものは見たことがない。

サイズ的には最大2mになるというR.marginataが近そうだ。地中海産とのことなので、ドバイからもそう遠くないし……

日本で馴染み深いけれど、ウシバナ同様、見知ったものとは違う!? みたいな感じだったのはヒョウモンオトメエイ。

サイズはともかく、明確なヒョウ柄の個体がおらず、どちらかというと細かいスポット状の模様のものが多かった。

ヒョウモンオトメエイというと、派手な印象があるが、ここで泳いでいたものは派手さは控えめ。むしろ、一般的なエイみたいな色合い。

細かいスポット模様のヒョウモンオトメエイというと、シーライフ名古屋にいるHimantura australisを思い浮かべるが、同種なのだろうか? 雰囲気は結構違っているように感じたが…… H.australisは1匹しか見たことがないので何とも……

ヒョウモンオトメエイもいくつかの種類が知られているけれど、これもまた未知の種類なのだろうか。それとも、老成するとこんな感じになるんだろうか?

未知なウシバナトビエイにヒョウモンオトメエイ。まるでシーライフ名古屋のエイ話みたいだが、もうひとつ。

日本ではシーライフ名古屋だけで見られるツカエイもいた。それも沢山!!

次から次へと登場する見たことない魚の前に、茶色いエイまで気が回らなかったが、よく見るとヒラヒラした尻尾。ツカエイだった。

数も多く何匹いるのかは分からないくらいで、ここではまるで珍しくないくらいにはいる。

しかも、デカい!!

このツカエイに限らず、日本では珍しいけど、ここには沢山いる、みたいな魚も多く、そういう意味ではホント、気の休まらない(笑)幸せな水槽だった。

日本ではあまり気にしないのに、ここではやけに気になったのがトンガリサカタザメ。

数こそ多くなかったものの、この水槽では最大級の大きさで、かつ水槽内を循環するように泳いでいてくれるので、定期的に目の前に現れる、そんな感じだった。

気になった理由は、日本の水族館で見知ったものとはこれまた違った気がしたから。

2種類(タイプ?)いて、まずはトンガリⅠ。

濃い茶色い体に、小さな白いスポットが並ぶ。

ここまでは日本の水族館でも見られるRhynchobatus djiddensisでも普通に見られる特徴だが、この個体はその白いスポットがきちんと2列になっていて、規則正しく並んでいる。

その整然とした模様の並びが気になったのだけど、こんなにきちんとした2列の白点を持つ個体を見た憶えはない。R.djiddensisとは違う種類だろうか?

はたまた個体差の範疇か?

気になるトンガリサカタザメ(トンガリⅡ)はもう1匹いて、こちらはサイズが上記トンガリⅠよりも大きい。

さらに、模様は花びらみたいな柄が密に並んでいるが、規則性はなく、その色も薄い。

また、体色もトンガリⅠよりも薄く、こげ茶に対して黄土色、みたいな感じ。

体色はともかく、柄に関しては、こんな個体はこれまで見たことがなく、これまた見たことない種類? となった訳だが、家に帰って以降、Rhynchobatus属のエイたちをいろいろ画像検索してみるも、外見からはどれも同じようにしか見えず……

もしかするとこの個体も、R.djiddensisのカラーバリエーションのひとつ、なのかも知れない?

サメとかエイとか、外見から種類が分かりづらいものは、正体に辿り着きにくく、想像や妄想に近いのだけど、オレがやってることは研究や分類ではないので、それでもいいと思っている。楽しんでるだけなのでね。

でも、水族館から戻った後にも、これだけ楽しませてもらえたのだから、やっぱりロストチェンバー水族館は楽しかった!! という結論に尽きるのだけどね。

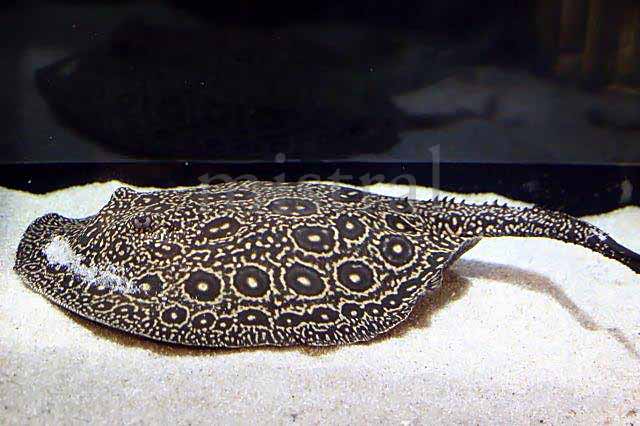

シーライフ名古屋の気になるエイ(板鰓類) [エイ]

先週のブログでも書いた通り、シーライフ名古屋まで出掛けたのは“ここでしか見られないエイ”を見るため。

シーライフ名古屋では8種類のエイが展示されているが、そのすべてがスティングレイ・ベイというエイたちが主役の水槽にいる。

初めて行った時にも、この水槽にはツカエイとオーストラリア産のウシバナトビエイ(R.neglecta)という、他所の施設では見られない珍しいエイがいたが、1年半ぶりに見るスティングレイ・ベイ水槽は、それらのエイが大きくなっていただけでなく、かつてはいなかった多くのエイがひしめく賑やかな水槽になっていた。

Rhinoptera neglecta オーストラリア産ウシバナトビエイ

ツカエイ

以前からいた上記2種とリーフスティングレイ以外に、アカエイとカラスエイ、ヒョウモンオトメエイとオジロエイが追加されていて、それほど大きくない水槽はまさにエイだらけ。リーフスティングレイはこの水槽で殖えてもいるらしく、バックヤードツアーでは水槽産まれの幼魚たちも見ることができた。

今回の目的は、そのヒョウモンオトメエイとオジロエイ。

ヒョウモンオトメエイ? 見られる水族館、沢山あるだろ!? と思うだろう。

確かに、ヒョウモンオトメエイはあちこちの水族館で展示されている。でも、それはHimantura uarnakのこと。

シーライフ名古屋には2匹のヒョウモンオトメエイがいて、その内の1匹は他所の水族館でも見られるH.uarnak。しかし、そのもう1匹こそ、日本で唯一、シーライフ名古屋だけで見られるエイのひとつであるH.australisという種類なのだ。

“一般的な”ヒョウモンオトメエイと比べると、柄が細かく、例えていうなら、ヒョウとチーターの差、みたいな感じ? 隙間なく柄が密に入るuarnak種と比べると、そこまで派手ではないような印象だ。

ただ、見た目で明らかに“見たことない”ヒョウモンオトメエイだということが分かるし、見やすい位置にも来てくれるので、エイ好きなら確かな満足感が得られるはずだ。

そしてもうひとつの珍エイがオジロエイ。

その名の通り、尾が途中から白くなっているのが特徴のエイ。

ごくごく標準的なエイらしい色、形をしているが、そこから伸びた白い尾が“変わってる”感を醸し出している。

かつて、本に載った写真を見たことがあったけれど、尾が白いことなんて、実物を見て初めて知った。

日本近海にはいない種類なので、見られるのはシーライフ名古屋いる1匹だけという、これまた大変珍しい種類だ。

姿形もエイらしいが、性質もいかにもエイらしい陽気さで、見えやすい位置に出てきてくれるだけでなく、よく動き回るので見ていても楽しい。

よく動くエイたちは、見えやすい位置にもひっきりなしに来てくれるのだけど、床から立ち上がった水槽なので、エイたちがいるのは床とほぼ同じ高さ。

珍しいエイたちをじっくり見ようと思うと、必然的に水槽前にしゃがむ必要がある。

そして、水槽上部はオープンになっているので、人が水槽に近づくと、ウシバナトビエイとカラスエイが集まってきて水面付近でバシャバシャやるものだから、結構水が飛んでくる。

その飛んだ海水が滴った跡、新しい水滴、そして沢山のエイたちがひっきりなしに砂を掻きまわすので濁りもそこそこ。さらに水槽のアクリルはラウンドしている。

そして、エイがいるのは床と面位置。

つまり、かなり写真は撮りにくい。

今回このブログのタイトルが気になるエイだけでなく、板鰓類とカッコ書きしてるのは、サメの話もしたいから。

上記のエイと同じく、オーストラリアからやってきた、日本でここだけのオグロメジロザメがいたから。

実はこのオグロメジロザメ、お隣、レゴランドのアトラクションで以前から展示されていたそうで、サメを見るためだけにレゴランドに入園したという強者もいたらしい。

でも、この2匹がシーライフへと移動になったことで、オグロメジロザメに会いたいだけのサメファンがレゴランドに入園する必要がなくなったという訳だ。

ちなみにオレは、アトラクションにオグロがいることは知っていたけれど、シーライフに移動していたことを知らず、何ともラッキーな遭遇となった。

オグロメジロザメは、TVや動画などで海外の海中が映るような場面では、必ずと言っていいくらいに登場する種類で、メジロザメ類としては生きた姿を(映像などで)目にする機会は多いのだけど、日本近海に生息していないからなのだろう。日本の水族館では稀種で、10年くらい前にしながわ水族館で展示されていた以来。

吻、というか、口から先の頭部が長いような印象の顔つきは、同居のツマグロとはまるで違っていて興味深い。

オグロメジロザメに、エイが4種類。日本でここだけの板鰓類が5種類。その手の魚が好きな人なら、それだけで行く理由になる、ではないだろうか?

シーライフ名古屋では8種類のエイが展示されているが、そのすべてがスティングレイ・ベイというエイたちが主役の水槽にいる。

初めて行った時にも、この水槽にはツカエイとオーストラリア産のウシバナトビエイ(R.neglecta)という、他所の施設では見られない珍しいエイがいたが、1年半ぶりに見るスティングレイ・ベイ水槽は、それらのエイが大きくなっていただけでなく、かつてはいなかった多くのエイがひしめく賑やかな水槽になっていた。

Rhinoptera neglecta オーストラリア産ウシバナトビエイ

ツカエイ

以前からいた上記2種とリーフスティングレイ以外に、アカエイとカラスエイ、ヒョウモンオトメエイとオジロエイが追加されていて、それほど大きくない水槽はまさにエイだらけ。リーフスティングレイはこの水槽で殖えてもいるらしく、バックヤードツアーでは水槽産まれの幼魚たちも見ることができた。

今回の目的は、そのヒョウモンオトメエイとオジロエイ。

ヒョウモンオトメエイ? 見られる水族館、沢山あるだろ!? と思うだろう。

確かに、ヒョウモンオトメエイはあちこちの水族館で展示されている。でも、それはHimantura uarnakのこと。

シーライフ名古屋には2匹のヒョウモンオトメエイがいて、その内の1匹は他所の水族館でも見られるH.uarnak。しかし、そのもう1匹こそ、日本で唯一、シーライフ名古屋だけで見られるエイのひとつであるH.australisという種類なのだ。

“一般的な”ヒョウモンオトメエイと比べると、柄が細かく、例えていうなら、ヒョウとチーターの差、みたいな感じ? 隙間なく柄が密に入るuarnak種と比べると、そこまで派手ではないような印象だ。

ただ、見た目で明らかに“見たことない”ヒョウモンオトメエイだということが分かるし、見やすい位置にも来てくれるので、エイ好きなら確かな満足感が得られるはずだ。

そしてもうひとつの珍エイがオジロエイ。

その名の通り、尾が途中から白くなっているのが特徴のエイ。

ごくごく標準的なエイらしい色、形をしているが、そこから伸びた白い尾が“変わってる”感を醸し出している。

かつて、本に載った写真を見たことがあったけれど、尾が白いことなんて、実物を見て初めて知った。

日本近海にはいない種類なので、見られるのはシーライフ名古屋いる1匹だけという、これまた大変珍しい種類だ。

姿形もエイらしいが、性質もいかにもエイらしい陽気さで、見えやすい位置に出てきてくれるだけでなく、よく動き回るので見ていても楽しい。

よく動くエイたちは、見えやすい位置にもひっきりなしに来てくれるのだけど、床から立ち上がった水槽なので、エイたちがいるのは床とほぼ同じ高さ。

珍しいエイたちをじっくり見ようと思うと、必然的に水槽前にしゃがむ必要がある。

そして、水槽上部はオープンになっているので、人が水槽に近づくと、ウシバナトビエイとカラスエイが集まってきて水面付近でバシャバシャやるものだから、結構水が飛んでくる。

その飛んだ海水が滴った跡、新しい水滴、そして沢山のエイたちがひっきりなしに砂を掻きまわすので濁りもそこそこ。さらに水槽のアクリルはラウンドしている。

そして、エイがいるのは床と面位置。

つまり、かなり写真は撮りにくい。

今回このブログのタイトルが気になるエイだけでなく、板鰓類とカッコ書きしてるのは、サメの話もしたいから。

上記のエイと同じく、オーストラリアからやってきた、日本でここだけのオグロメジロザメがいたから。

実はこのオグロメジロザメ、お隣、レゴランドのアトラクションで以前から展示されていたそうで、サメを見るためだけにレゴランドに入園したという強者もいたらしい。

でも、この2匹がシーライフへと移動になったことで、オグロメジロザメに会いたいだけのサメファンがレゴランドに入園する必要がなくなったという訳だ。

ちなみにオレは、アトラクションにオグロがいることは知っていたけれど、シーライフに移動していたことを知らず、何ともラッキーな遭遇となった。

オグロメジロザメは、TVや動画などで海外の海中が映るような場面では、必ずと言っていいくらいに登場する種類で、メジロザメ類としては生きた姿を(映像などで)目にする機会は多いのだけど、日本近海に生息していないからなのだろう。日本の水族館では稀種で、10年くらい前にしながわ水族館で展示されていた以来。

吻、というか、口から先の頭部が長いような印象の顔つきは、同居のツマグロとはまるで違っていて興味深い。

オグロメジロザメに、エイが4種類。日本でここだけの板鰓類が5種類。その手の魚が好きな人なら、それだけで行く理由になる、ではないだろうか?

お姫さまのお成り@沖縄美ら海水族館 [エイ]

ヒメイトマキエイを見に行ってきた。

例によって? 輸送や飼育が難しく、これまでなかなか実現しなかった展示がようやく実現した。

捕獲後の畜養や輸送方法、餌付けの方法などに工夫を重ねたことで、水槽での安定した飼育に成功。

文字にするとたった50文字ほど。しかし、そこに至るまでに多くの苦労を伴っていることは言うまでもなく、そのお陰でまた、未知の珍魚の生きた姿を見ることができた。

公式発表されたのは10月に入ってからだったが、水槽に搬入されたのはそれより2ヵ月ほど前だったらしい。つまり、現時点で既に4ヵ月ほど展示されており、そこからも色々うまくいっていることが分かるだろう。

美ら海水族館へは昨年12月にもMobula属の最大種、オニイトマキエイを見るため出掛けたが、その1年後、今度は最小種に会うために足を運ぶことになるなんて、何だか運命的!?(笑)

でも、搬入後すぐに駆け付けたオニイトマキエイの時と違って、今回は4ヵ月も経ってから。実物を見た今となっては、もっと早く見ておけばよかったと少し後悔。

想像していたものとは違っていて、大きな驚きもあったから。

初めて水槽を泳ぐヒメイトマキエイを見て思ったこと。

“小さい!!”

とにかく小さくて、2匹いる内の小さい方は体盤幅1mくらいのサイズ感。

あの大きな水槽ではすぐにその姿を見失ってしまうくらいに小さい。でも、その小ささがまるでおもちゃみたいで、何とも可愛らしい。

ヒメイトマキエイは日本近海に生息するイトマキエイ属の最小種だが、だからといってここまで小さい訳じゃない!!

成長すれば2m程度にはなるらしいので、展示個体も倍くらいには成長するようだ。

2m!! デカいじゃん!! と思うかも知れないが、ナンヨウマンタなら産まれた直後でもほぼその大きさ。そう考えると、小さいのかも? みたいな気がしてこないだろうか?

それはともかく。

形は思った通り、イトマキエイによく似ていた。でも、目がもっとパッチリしているようで、それも可愛く見える要因かも知れない。

イトマキエイはいつも頭鰭をしっかり巻いて泳いでいたような印象があるが、ヒメは時々ダラリとすることもあったり、イトマキエイがよくやる“バンザイ”(左右のヒレを上に向けて漂うような泳ぎ方)はほとんどやらない。

この辺りは個体のクセや好みもあるだろうから、一概には言えないけれど、やっぱり違う種類なんだなぁ、と実感させてくれる。

最大の違い? は、体色だ。

体表に艶があるというのか、光を反射してちょっとメタリックに光る。イトマキエイはこんなにピカピカしていない。

そして、その体色も上から見るとちょっと赤みがかっているような印象だったのも意外だった。

これがヒメイトマキエイなのか~!! と、その美しさに浸っていると、知ってる飼育スタッフ氏に、

“餌食べるところを是非、見てみて欲しい”

イトマキエイと同じ感じじゃないの? とか思いつつも、わざわざそんなことを言ってきてくれるくらいだから、何か違うのかな? くらいの感じで給餌の時間を迎えると……

何これ!! スゴイ!!

結論から先に言おう。ヒメイトマキエイを見に美ら海水族館まで行く人は、その摂餌シーンは絶対に見るべき。

イトマキエイともマンタとも違う、ヒメならではの食べ方を見せてくれたから。

餌が投げ込まれると、その塊に向かって突進するというのがその食べ方。

文字の説明では、他種と変わらないのだけど、餌に向かって突進する時の加速がまるで違う。

イトマキエイやマンタが常識的な(想像できるくらいの)加速だとしたら、ヒメのそれは、まるで輪ゴムで弾いたみたいに、一気にダッシュする。

それを水面でやるものだから、下から見上げていると、水面に石を投げる水切りみたい。

マンタやイトマキエイが見せるその場でグルグル回りながらの摂餌は見せず、ひたすら急加速で餌に突っ込んでいく。

でも、時々、餌の位置とちょっとずれた場所に突っ込んだりと、それほど効率がいいようにも思えず、辺りには食べこぼしも多数。

それを覚えたマンタが、ヒメの後について泳いでいて、大きな口を開けてその食べこぼしをさらっていく。あらためて、マンタの学習能力の高さも垣間見えた。

一連の摂餌シーンを動画で撮ろうと思ったのだけど、遠さ、速さの2つに阻まれ、ロクなのが撮れず断念。

ただ難点があって、この摂餌シーン、少々見にくいのだ。

ヒメの給餌は、大水槽の正面、奥側で行われる。正面のアクリルパネルのちょうど対面の位置。直線で27m離れた場所なので、正面からはほぼ見えない。

もっとも見えやすいのは、2Fの美ら海シアター。その次が水槽横カフェ、オーシャンブルーの指定席1番かなぁ? 1番席は強いて言えば、のレベルだけど……

是非、実際に見に行って驚いてみて欲しい。

少なくとも、摂餌シーンのインパクトは、オニイトマキエイよりもスゴイから!!

例によって? 輸送や飼育が難しく、これまでなかなか実現しなかった展示がようやく実現した。

捕獲後の畜養や輸送方法、餌付けの方法などに工夫を重ねたことで、水槽での安定した飼育に成功。

文字にするとたった50文字ほど。しかし、そこに至るまでに多くの苦労を伴っていることは言うまでもなく、そのお陰でまた、未知の珍魚の生きた姿を見ることができた。

公式発表されたのは10月に入ってからだったが、水槽に搬入されたのはそれより2ヵ月ほど前だったらしい。つまり、現時点で既に4ヵ月ほど展示されており、そこからも色々うまくいっていることが分かるだろう。

美ら海水族館へは昨年12月にもMobula属の最大種、オニイトマキエイを見るため出掛けたが、その1年後、今度は最小種に会うために足を運ぶことになるなんて、何だか運命的!?(笑)

でも、搬入後すぐに駆け付けたオニイトマキエイの時と違って、今回は4ヵ月も経ってから。実物を見た今となっては、もっと早く見ておけばよかったと少し後悔。

想像していたものとは違っていて、大きな驚きもあったから。

初めて水槽を泳ぐヒメイトマキエイを見て思ったこと。

“小さい!!”

とにかく小さくて、2匹いる内の小さい方は体盤幅1mくらいのサイズ感。

あの大きな水槽ではすぐにその姿を見失ってしまうくらいに小さい。でも、その小ささがまるでおもちゃみたいで、何とも可愛らしい。

ヒメイトマキエイは日本近海に生息するイトマキエイ属の最小種だが、だからといってここまで小さい訳じゃない!!

成長すれば2m程度にはなるらしいので、展示個体も倍くらいには成長するようだ。

2m!! デカいじゃん!! と思うかも知れないが、ナンヨウマンタなら産まれた直後でもほぼその大きさ。そう考えると、小さいのかも? みたいな気がしてこないだろうか?

それはともかく。

形は思った通り、イトマキエイによく似ていた。でも、目がもっとパッチリしているようで、それも可愛く見える要因かも知れない。

イトマキエイはいつも頭鰭をしっかり巻いて泳いでいたような印象があるが、ヒメは時々ダラリとすることもあったり、イトマキエイがよくやる“バンザイ”(左右のヒレを上に向けて漂うような泳ぎ方)はほとんどやらない。

この辺りは個体のクセや好みもあるだろうから、一概には言えないけれど、やっぱり違う種類なんだなぁ、と実感させてくれる。

最大の違い? は、体色だ。

体表に艶があるというのか、光を反射してちょっとメタリックに光る。イトマキエイはこんなにピカピカしていない。

そして、その体色も上から見るとちょっと赤みがかっているような印象だったのも意外だった。

これがヒメイトマキエイなのか~!! と、その美しさに浸っていると、知ってる飼育スタッフ氏に、

“餌食べるところを是非、見てみて欲しい”

イトマキエイと同じ感じじゃないの? とか思いつつも、わざわざそんなことを言ってきてくれるくらいだから、何か違うのかな? くらいの感じで給餌の時間を迎えると……

何これ!! スゴイ!!

結論から先に言おう。ヒメイトマキエイを見に美ら海水族館まで行く人は、その摂餌シーンは絶対に見るべき。

イトマキエイともマンタとも違う、ヒメならではの食べ方を見せてくれたから。

餌が投げ込まれると、その塊に向かって突進するというのがその食べ方。

文字の説明では、他種と変わらないのだけど、餌に向かって突進する時の加速がまるで違う。

イトマキエイやマンタが常識的な(想像できるくらいの)加速だとしたら、ヒメのそれは、まるで輪ゴムで弾いたみたいに、一気にダッシュする。

それを水面でやるものだから、下から見上げていると、水面に石を投げる水切りみたい。

マンタやイトマキエイが見せるその場でグルグル回りながらの摂餌は見せず、ひたすら急加速で餌に突っ込んでいく。

でも、時々、餌の位置とちょっとずれた場所に突っ込んだりと、それほど効率がいいようにも思えず、辺りには食べこぼしも多数。

それを覚えたマンタが、ヒメの後について泳いでいて、大きな口を開けてその食べこぼしをさらっていく。あらためて、マンタの学習能力の高さも垣間見えた。

一連の摂餌シーンを動画で撮ろうと思ったのだけど、遠さ、速さの2つに阻まれ、ロクなのが撮れず断念。

ただ難点があって、この摂餌シーン、少々見にくいのだ。

ヒメの給餌は、大水槽の正面、奥側で行われる。正面のアクリルパネルのちょうど対面の位置。直線で27m離れた場所なので、正面からはほぼ見えない。

もっとも見えやすいのは、2Fの美ら海シアター。その次が水槽横カフェ、オーシャンブルーの指定席1番かなぁ? 1番席は強いて言えば、のレベルだけど……

是非、実際に見に行って驚いてみて欲しい。

少なくとも、摂餌シーンのインパクトは、オニイトマキエイよりもスゴイから!!